「東京にいるとそういう発想になる……」長崎でしか表現できないフレンチの真髄【アンペキャブル】

生きる上で欠かすことのできない「食」。そんな食の分野において、2001年の独立・開業以来、常に第一線を歩んできた料理人がいる。長崎のフランス料理店「impeccable(アンペキャブル)」のオーナーシェフ・大坪慎一さんだ。食のトレンドは目まぐるしく変化している。その中で、地元・長崎に留まらず、遠く離れた県外の料理人たちからもリスペクトされ、後輩たちに「アニキ」と慕われるのは、料理人としての軸足がブレないから。昨今、声高に叫ばれているSDGsにおいても、大坪さんにとっては創業時から意識していた当たり前の感覚。時代がようやくその感覚に追い付いた。料理人・大坪さんが信じる、地元長崎の可能性について聞く。

「身土不二」が料理人としての指針

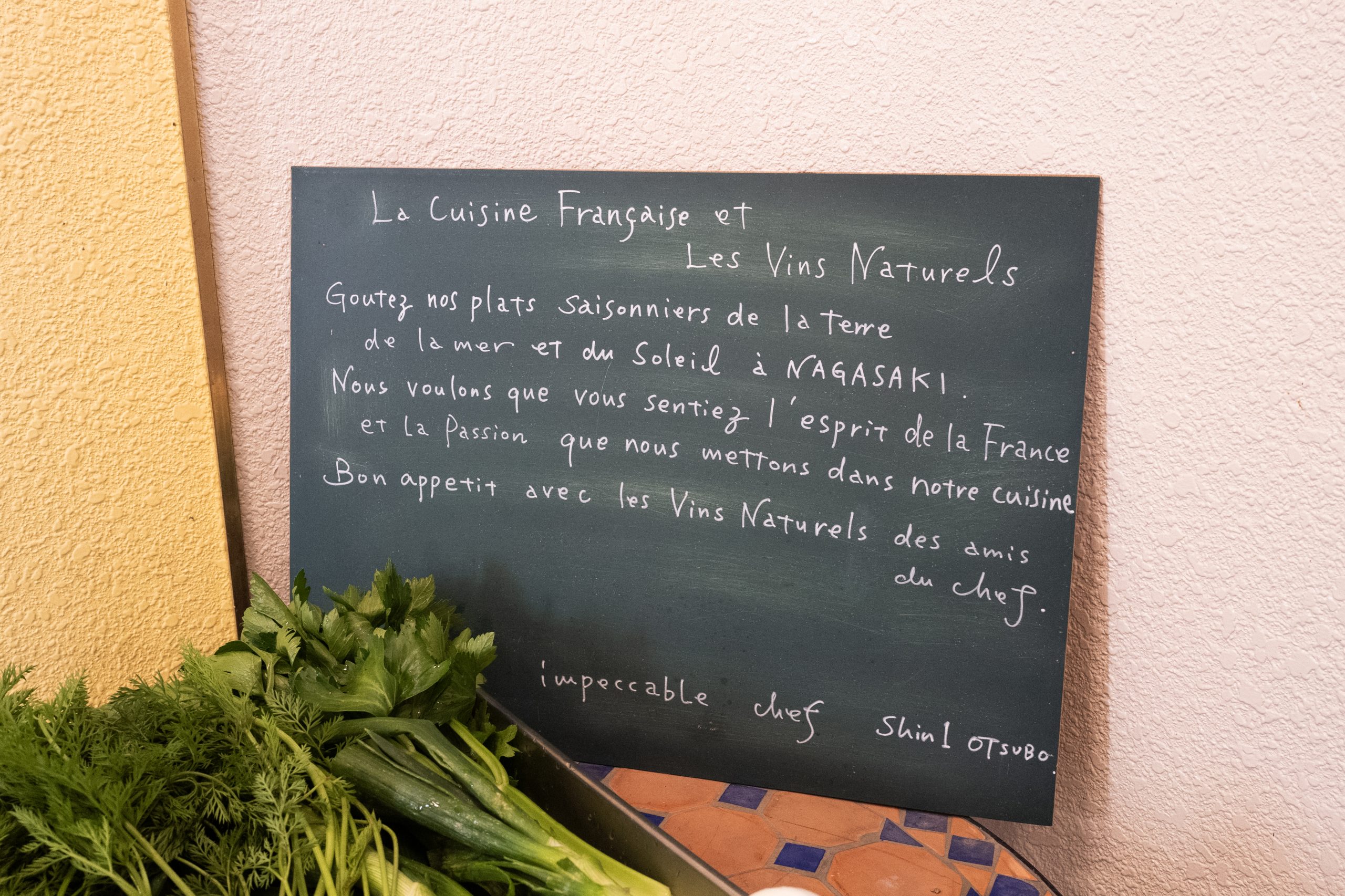

大坪さんのこれまでの歩みを振り返ってみると、如何に“早かった”のかが分かる。2001年の創業当時から、「アンペキャブル」は、天然酵母を使ったカンパーニュを自店で焼き、おまかせのみのコースを基本とし、まだナチュラルワインという言葉もその概念も無かった時代から自然派ワインを主軸に据え、生産者を訪ねて回って食材を集めるという斬新なフレンチレストランだった。長崎はおろか、九州、いや全国的に見ても最先端。大坪さん、そして「アンペキャブル」の名前は、瞬く間に料理人たちの間に広がっていった。

「根っこにあるのは、『身土不二(しんどふじ) 』です。これは、その土地の、その時期に採れた旬を食べるのが一番、健康に良いという考えで、僕の指針になっています」

屈託のない笑顔でそう教えてくれた大坪さん。「仕入れについて来れば、僕の考えが一番、わかってもらえるんじゃないかな」という粋な計らいで、朝一番から同行させてもらった。

「魚の仕入れだったら、週に2度は漁師さんのところへ直接行って、あとは漁協や馴染みの魚屋さんなんかを回っていますね。今日も本来なら、漁師さんのところへ連れて行きたいんですが、時化で漁に出られてなかったみたいだから、大好きな農家さんのところへ野菜の買い付けがてら、途中の産直市場に寄りましょう」

最初に辿り着いたのが、長崎市・布巻町にある産直市場。開店時間の20分ほど前に到着すると、すでに入口前に6人並んでいる。開店時間を迎える頃には、僕らの後ろには20人以上の行列ができていた。

開店と同時にどっと店内にお客が流れ込み、あっという間に床が見えないほどの賑わいになる。10分も経たないうちに山積みだった魚コーナーはすっからかんに。野菜もみるみると減っていく。その中で大坪さんは的確に目利きし、食材をカゴへと入れていく。

「開業当初はフランス、そして日本全国から『美味しい』といわれる食材を取り寄せて使っていたんですよ。ただ、すぐに自分が何をやりたかったのか分からなくなってしまって。わざわざ自分の故郷である長崎に戻って店を構えたのに、提供していたのは、都会でもできる料理なんですから。ここで店をやっている意味が無いように思えてしまいました」

その気付きを境に、大坪さんは自身のスタイルをガラリと変えた。日本全国がやがて九州一円になり、それからさらに長崎県全域へと狭まり、やがて長崎県南にフォーカス。最終的には「身土不二」の考えのもと、長崎市内を中心に、店から半径約25㎞圏内の食材だけを使うようになった。この日、立ち寄った産直市場も大坪さんの店から車でおよそ30分、15kmほどの距離にある。

こうやって文章にすると、ああそう変わっていったのかと、すんなり読み進めてしまうかもしれないが、とんでもない。それはダイナミックな方向転換だ。

食材が変われば、仕入れのやり方、そのサイクルも変わる。仕込みについても当然ながら手順が変わるし、同じ品種の野菜だとしても調理方法が違ってくる。人間だって「変わりたい」と思ってもなかなか変われないもの。変化を厭わず、受け入れ、それでも前に進むパワーは、「もっと良くしたい」という思いこそが原動力。そして変化した自分とその料理を誰よりも大坪さん自身が楽しみにしていたからに他ならない。

持続可能なやり方で地域の産業を守る

大坪さんのパーソナリティの一端を垣間見た産直市場を後にし、僕らはさらに南へと向かった。途中、「ちょっとそこの道を下りていこうかな」という大坪さんの言葉に従い、寄り道をすると、美しい海が眼前に広がる海辺に着いた。

「あった、あった」とニコニコしながら、車を降りた大坪さんは、道端に咲いた花を摘んでいく。よく見ると、紫、白の小さな花々の下部には小さな緑の“さや”のようなものが付いていた。

「これはハマダイコンっていってね、そのさやの部分も、花も食べられるんですよ」。ほいと渡されたさやをかじってみると、確かに大根のような辛味がある。ただ、大根よりもいくぶんか辛味がやわらかく、シャキッとした食感と相まって、とても美味しく食べられた。「ここでは、今くらいの春の時分にはこのハマダイコン、もう少し寒い時期だったらあおさなんかを採るかな」

大坪さんは、この海辺のような秘密の場所をいくつも持っているという。

最終的に僕らは長崎市以下宿町で循環型の農業を続ける松尾さんの畑に到着した。「松尾さんとは気兼ねなく、気持ちよく、付き合えるんです。例えば『ちょっと多めにあるから持っていかない?』といって頂いた野菜のお礼に、次に訪れる時、カンパーニュを持っていくような、そんな付き合いができるのが嬉しいんです。物々交換ができるような近さって、すごく良いでしょ」と大坪さんはにこやかに微笑んだ。

長崎でしか表現できないフレンチ、長崎だからこそ際立つレストランをやろう。その思いだけで、半径25kmをベースに、産直の市場や漁協、農家訪ねて回り、生産者たちと直接コミュニケーションを取り続けてきた日々。大坪さんにとって、自分は野菜や魚を買っているお客だ、という感覚はない。そこには優劣がなく、あくまで対等な関係性だ。

「野菜ならオーガニック、無農薬や自然栽培のものを使いたいという気持ちはありますよ。自分が食べて美味しいと感じることが多いから。ただ、だからといって必ずしもそういうものしか仕入れないということじゃないんです。慣行農業だから選ばないということはない。そこは理由にはならないんですよね。だって、こうやって仕入れで通い続けていくと、その人の顔が浮かぶじゃないですか。そうしたら、ちょっとくらい形が悪い野菜だって愛おしく思えます。状態だけでなく、クオリティにおいてもそう。少しくらい下手でも僕は構わない。経験と技術を駆使し、僕が美味しくなるように手間暇をかけて料理すれば良いだけの話ですから」

目の前にタマネギがあれば、それがオーガニックだろうと、慣行栽培だろうと、必ずその向こうに生産者がいる。その生産者には暮らしがあり、家族があり、人生がある。それぞれに背景、事情もある中で、多様な考え方が混在しているのは、いわば自然な状態。もし「無農薬の野菜が体に良い」という一つの考えがあったとしても、その考えだけしか存在しない世界はとても窮屈だ。多様性を認めた上で、その人の生き方や覚悟を尊重し、共感できるときには手を取り合う。大坪さんはずっと、そうやってきた

採れたての野菜、水揚げされたばかりの鮮魚、それらを地元で大切に使い続けていく。そうすることで地域の生産者、漁師たちの暮らしを守ることは、持続可能な世界を守ることに他ならない。

今でこそ、SDGsという言葉によって認知されるようになったが、開業当時にはなかなか理解を得られなかったと大坪さんは言う。

「『なぜ美味しい食材があるのに使わないのか。知っていて使わないなんて理解できない』というようなことを言われましたね。でも、僕にはその考えのほうが理解できなかった。東京のど真ん中にあるレストランならそういう発想になるでしょう。でも、地元にこうして豊かな食材がある。それなのにわざわざ遠方から取り寄せたら、出荷のためのコストやエネルギーも発生しますし、エコじゃないですよね」。

地産地消の思いを一皿一皿に込める

この日のおまかせコースには、今朝、産直市場や秘密の海辺、松尾さんの畑で仕入れた食材がふんだんに盛り込んであった。

「松尾さんのところでいただいてきた赤タマネギを海辺で採取したハマダイコン、そして寝かせておいたブリと合わせて“ブリ大根”にしてみました。今朝、産直で買ったコノシロは、ぜひ2日前に仕入れておいたものと食べ比べてみてください。どちらもショウガビネガーに漬け込んでいるので、さっぱり食べられるんじゃないかな。2日前の長崎、今日の長崎。長崎の時間をコノシロを通じて体感してみるのも一興ですよ」

エスプリとユーモアを添えて次々と繰り出された料理は、どれも手間暇が掛けられたものばかり。器においても一般的なフレンチで多用される磁器だけでなく、交流のある全国の作家たちが手掛けた陶器を積極的に取り入れるのも大坪さんらしい。圧巻の“大坪ワールド”に五感が刺激され続けた。

「まだいける? ちょっと揚げ物も作ったんだけど、食べられるかな」とコースの後半に出してくれたのが「サバのブランダード」だ。ブランダードとは本来、鱈をペースト状にして作る南フランス料理。これをサバでアレンジし、コロッケに仕上げた一品だった。

「この時期のサバは産卵が近くて、脂が乗っていないんです。じゃあ、イマイチだから買わないのか。僕は買うんですよ。その漁師さんを応援したいからね」

サバは一度、燻製をかけ、ジャガイモと合わせてペースト状に。燻製サバの豊かなフレーバー、ジャガイモのふっくらとした食感、そしてコロッケにすることで程よい脂っ気が加わる。大坪さんの手に掛かれば、時期はずれのサバであっても、完璧に調和の取れた一品になるのだ。

その都度出してくれたナチュラルワインもまた、どれも素晴らしい味わいで、料理を引き立ててくれる。ワインもまた、作り手の顔が見えるものだけを置く。良い年も、そうでない年も、定期的に仕入れ、ベストなタイミングになるまで寝かせ、作り手の思いを届けてきた。

「食材にマイナススタートはないと思っています。どんな状態であろうと、ゼロベースが僕の基本。もしハンディがあるなら、どうやったら無くせるか、さらに付加価値が与えられるか、腕の見せどころです。そのためにあえて食材を一度分解して再構築してみたり、長崎らしい料理にするために郷土料理の調理法をフレンチに置き換えてみたり、日々、試行錯誤ですよ」

長崎の地で、その日を表現していく

これから先の人生について尋ねると、「故郷の長崎市・高島が見える海辺でレストランをしても良いかな、と考えています。ただ、市内の中心地から郊外に場所が変わっても、やり方はこれまで通りでしょうね」と明るく笑った。

あくまで提供するのは、地産地消の上に成り立つ魚と野菜がメインのフレンチ。しばしば“長崎フレンチ”と表現される大坪さんの料理の根底にあるのは愛だ。

「そこに行かないと食べられない料理。そして、その料理には惜しみない手間暇が掛けてある。これ以上の贅沢はないでしょ。フランスの田舎で出される料理って、その村のものしか使わないですしね。その村の乳製品や野菜が中心にあって、食べると温かい気持ちになる。それを叶えていきたい」

世の中はどんどん便利になっていく。飲食の分野においても、食材の鮮度を保ったまま遠方へと送れるようになるなど、技術革新が目覚ましい。ただ、そうやって世界が“近く”なることは、果たして良いことなのだろうか。もちろん良い側面もあるとは思うが、なんでも簡便にしてしまうと、本来、自然なものが、どんどん不自然なものになっていくように思えてしまう。

「僕は獲れる地方に暮らす一人として、その日を表現したい。今日も、明日も、海では漁師の方々が魚を獲っています。獲れたてを料理したいんです」

大坪さんははっきりとそう言い切った。

この長崎でこれからも自分なりのフレンチを続けていく――そんな思いを帯びた大坪さんの言葉が、この身に熱く響いた。