学校給食ではなく「学校食」へ!感染症・戦争のある時代に育てるを学ぶ【まちの食農教育】

徳島県の中山間地域に、5000人程が暮らす神山町。山間には田畑が点在し、一年を通じて農作物がとれる豊かな地。そんな同町で、2022年3月にNPO法人「まちの食農教育」が設立。その取り組みでは、農体験・食育・学校給食をひとまとまりとして「学校食」と呼び、食育とも違う「食農教育」に力を入れているという。学校食とは? 食農教育とは? 給食に一体何が起きている? 同NPO代表の樋口明日香さん(写真下左)と、同町の児童・生徒200人超の給食を管理する栄養教諭の奥田香里先生(写真下右)に話を伺った。

学校給食ではなく「学校食」の理由

食農教育といっても、聞き慣れない人も多いだろう。食は誰もが毎日関わること。だからこそ、食べ物を育てる農業にも誰もが携わるべき。そうした「育てる」から「食べる」まで一続きに学ぶことを「食農教育」とし、その環境作りを、ここ神山町で行っているのが樋口さんだ。同町で農業の実践や食堂・店舗の運営などを行う「フードハブ・プロジェクト」の食農教育部門に所属していた6年間を経て独立し、2022年3月にNPO法人として再スタートをきった。

NPOの主軸は3つ。農体験から給食までを体系的に学べる「学校食」のプログラムを神山で作ること。加えて、大人向けの農体験や食育研修制度の設計。また、神山で培ったノウハウを他地域でも展開すること。学校食というワードは初めて耳にする人が多いのも当然で、NPO設立とともに生まれた造語なのだと樋口さんは下記のように言う。

「子どもたちの日々の食を取り巻く環境に、給食・食育・農体験がありますが、これら全てが一続きになっている意味をもたせたく、学校給食=学校食と呼ぶことにしました」

学校内で完結するものではなく、学校と保護者含め地域のみんなで一緒に作っていくのが食農教育だ。まちの食農教育のサブタイトル「Community Supported School Lunch」には、そんな想いが込められている。

神山の子どもは食への関心が高い

奥田先生は徳島市内の学校から神山町に赴任して2年目。町内3校(神山中、広野小、神領小)の給食を管理する。彼女から見て、神山の子どもは「食への関心が高い」という。

「田んぼや畑がとても身近ですし、自分の家で野菜を育てている子も多い。栄養の授業でも、クイズにならないくらい作物や植物のことをよく知っているんですよ」

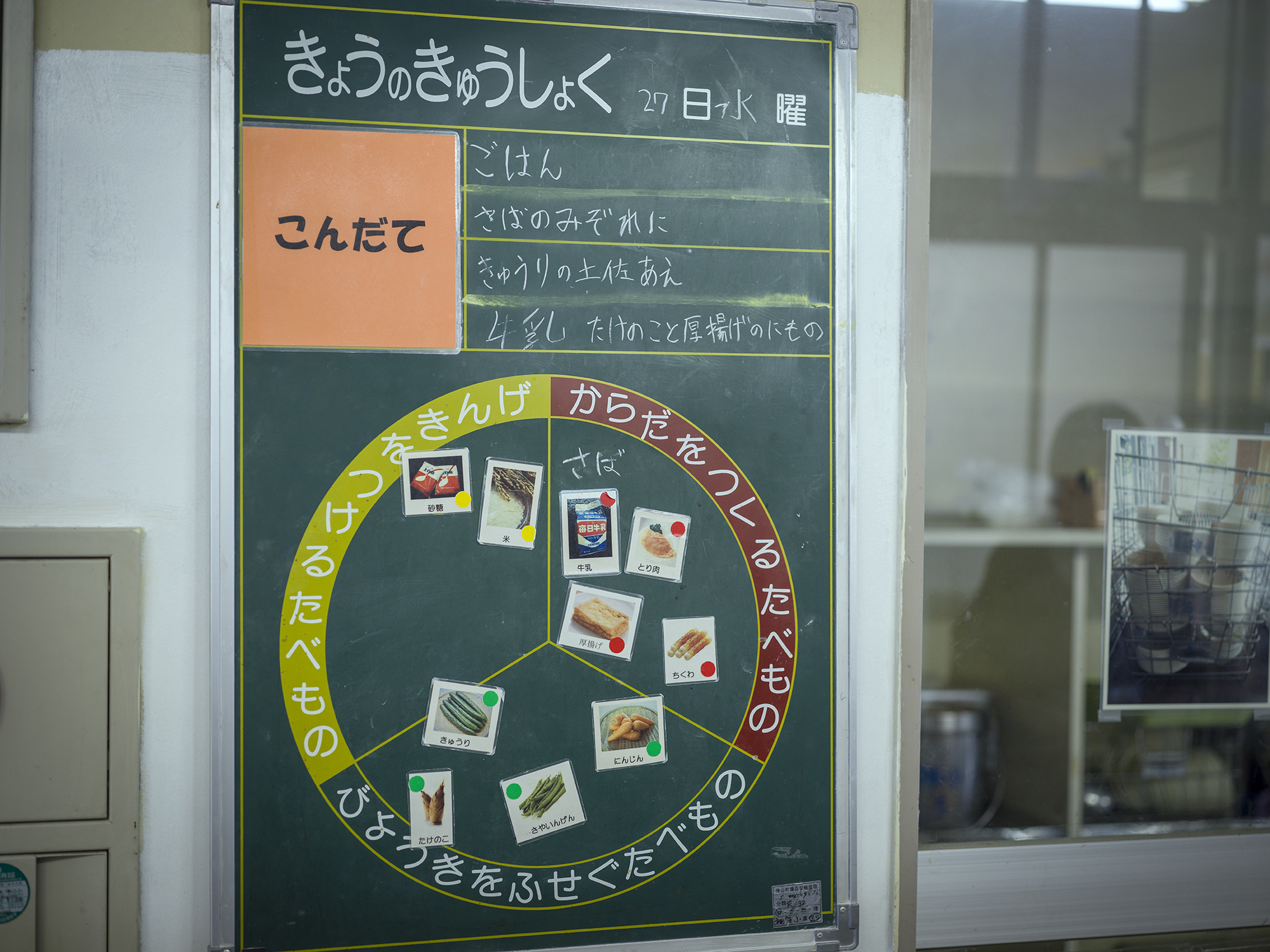

作り手との近さは給食にも表れている。給食で使う食材は、直売所が併設された「道の駅 温泉の里神山」と連携しながら、なるべく町内産を使うように心がけているという。道の駅からは事前に農作物の出荷可能リストが届く。それを参考に、奥田先生はできるだけ町内産の食材を使えるように献立を練っている。

2022年4月にはこんなこともあった。3校分の給食を作る神山町の給食センターで、全ての食材を“手切り”に切り替えたり、加熱方法を変えたりしたのだが、数名の児童がその変化に気づいたという。この4月から給食センターのオペレーションを担っているMONOSUS社食研の料理人やスタッフたちも、子どもたちの感度の高さに驚いたそう。

「この量なら大抵はスライサーを使います。ただスライサーだと繊維の方向に関わらずカットされ、野菜が潰れてしまうこともある。そもそも給食は、全ての食材に85度以上の熱を通す必要があるので、全体的に食感は失われがちです。手切りにして切り方を工夫することで、できるだけ食感が残せるようになりました」(奥田先生)

加えて、児童への農体験に熱心に取り組んできたことも大きいだろう。給食に白米を提供している農家さんによる小学5年生の米作り体験は20年以上続いてきた。その基盤の元、樋口さんの方でもさまざまな農体験を行ってきた。こうした基盤の上での食農教育のチャレンジには、大きなやりがいがありそうだ。

「育てる」から「食べる」までを体系的に学ぶ

そんな他地域からすると“レベルが高い”環境だが、どうしても難しいことがあった、と樋口さんは話す。どんなに食の授業や農体験をしても、子どもが日々口にする給食とは連携できなかった。

「今では多くの地域で食育が重視されています。その一方で、給食・食育・農体験は個々に取り組むケースが大半です。それぞれに関わる大人が一緒になって、一連の流れを体系的に学ぶ環境作りが必要に思いました」

そんな想いの元、 NPOの前身となる取り組みをしてきた樋口さんだが、2021年12月には農体験と給食が繋がる瞬間が訪れた。神領小学校の1年生が育て収穫した冬野菜を児童が直接給食センターに納品、3校分の給食に使われた。その献立も神領小の児童が考えたもので、白菜とキャベツは「冬野菜たっぷりクリーム煮」に、大根は「大根とツナのサラダ」になった。その過程はプリントや校内放送で3校の児童・生徒に周知された。「野菜が苦手な児童もその日は本当によく食べていましたね」と奥田先生も嬉しそう。

2009年に学校給食法の大幅な改正が行われたのを機に、給食は「生きた教材」として位置付けられた。加えて、奥田先生のような管理栄養士であり教員免許を持つ栄養教諭が地域に1人配属されることになった。奥田先生は神山中学校に所属しながら、町の3校の給食を管理する。実際、所属校以外との連携は取りにくいと言うが、栄養教諭がその地域以外から勤務しているケースもあり、教員なので当然異動もある。

「私からすると、1人でその役目を担うのは本当に大変なこと。栄養教諭の方々はとても心細いんじゃないかと思います。食農教育に関しても、先生1人ではやりたくても手の届かなかったところを、私たちが地域や作り手の方面から支えていければと思います」(樋口さん)

食べ物を育てる実感が、未来を切り拓く力になる

まちの食農教育のメンバーは現状9名(2022年6月現在)。町役場の職員や地域の農家など地元の方々に加え、文化庁の職員や食を通じた社会貢献活動のファウンダー、また元料理専門メディア所属で現在はESD×食の研究者などが、活動に共感し集まった。食農教育が途絶えてしまうことのないように、NPOとしてその母体を育てていく。彼らの拠点は神山だが、その先の目線は全国の地域へと注がれている。以下は、NPO設立時の報告会で樋口さんが残したメッセージ。

「感染症や戦争など、今はまさに先の見えない時代で、食べ物の流通が止まり不安になることもあります。食べ物を育てる行為は、手応えのある実感の積み重ねです。それを通じて、自分のなかに確かな実感を蓄えていくことが、未来の自分の支えになると思っています」

地域の農業と食を守り繋ぐのはもちろん。食農教育がすごいのは、そうした関わり合いから得られる実感が、未来を切り拓く力になること。食農教育というワードを、あちこちで見聞きする日も近そうだ。

Photo:生津勝隆