「酒づくりは道楽じゃないんだ」と一蹴されながら良い水を探して。たどり着いた地酒【水尾】

田舎の小さな造り酒屋を継承、父親や杜氏との摩擦、日本酒の世界の伝統や常識からの逸脱、2019年の台風による酒蔵の浸水被害にコロナウイルスの大打撃。これ以上怖いものはあるのか、というくらい数々の逆境も「ピンチはチャンス」と前向きに、真摯に立ち向かい、道を切り開いてきたのは、田中屋酒造店の6代目当主・田中隆太さん。長野県最北部、冬は積雪が2mを超す豪雪地で、小さな蔵を守り続ける田中さんの足跡と想いを探る。

奥信濃の地酒「水尾」の生みの親

北陸新幹線・飯山駅を降りると「うさぎ追いし、かの山〜」と唱歌「ふるさと」の発車メロディがホームに鳴り響く。周囲は見渡す限りたおやかな雪山に囲まれ、この地が故郷でなくとも、ふるさとに帰ってきたかのような望郷の念に包まれる。

駅から徒歩15分、かつて城下町として栄えた面影を残す市街地に「田中屋酒造店」はある。所狭しと、店舗の奥に続く酒蔵。冬は毎朝、大量の酒米を蒸す蒸気が漂い、地域の原風景として根付いている。

明治6年創業の老舗、田中屋酒造店の長い歴史に一石を投じたのは6代目の田中隆太さん。長野県内では「田中屋酒造店」よりも「水尾」と聞いた方が馴染み深いだろう。蔵のある飯山市はもとより、長野県内の酒屋、飲食店では取り扱いも多い人気銘柄だ。

「水尾」は田中さんが平成4年に立ち上げた銘柄で、その飲みやすさから、徐々に田中屋酒造店を代表する地酒として浸透するとともに、酒蔵の将来を救ったとも言える快進撃が背景にある。

東京から地元に戻り見つめた厳しい現実

幼い頃から酒蔵の仕事を身近に見て育った田中さん。酒蔵の仕事というのは、仕込み期間の4ヶ月は休みもなく、蔵人たちが泊り込みで作業を続ける。

「私が子供の頃はいつも家に2人くらい長期間住み込みの人がいて、大変な仕事だなーと子供ながらに思っていました。小規模なのに仕事量の多い造り酒屋をいつか継ぐのか、嫌だなーという気持ちでしたね」

東京の大学に進学し、卒業後はシステムエンジニアとして働いていた田中さん。子育ての自然環境などを考え、結婚のタイミングで地元に戻り、酒蔵に入ることを決意。当時から背水の陣との思いで、酒づくりに従事したという。

「昔はお酒と言えば日本酒しかなかったので、いいお酒なんてつくらなくても酒蔵はやっていけたんです。特に長野県は昭和35年頃までは、日本で一番酒蔵が多く、金賞を総なめにするなど酒どころとして知られていました。しかし、高度経済成長の時代は大量生産で合理化を優先するような風潮があり、そのうちに新潟が品質向上に力を入れ台頭してくるわけです。平成に入ると酒蔵も次々と廃業し、うちも経営的にかなり厳しい状況でした」

当時、飯山界隈には5軒の酒蔵があったが、現存するのは田中屋酒造店と角口酒造店の2軒のみ。全国で見ると、清酒の製造業者は1,164軒、そのうち新潟県が88軒で1位、長野県は72軒で2位となっている。(国税庁「酒類製造業及び酒類卸売業の概況」令和3年調査分より)。コシヒカリをはじめ米どころとして有名な新潟県は日本酒のイメージも浸透しているけれども、同じく山に囲まれ豊かな水に恵まれた長野県も、昔から地酒文化が深く根付く日本酒王国なのである。

自分の足で歩いて探した名水との出会い

「こんな酒つくってたんじゃダメだ、相当なスピードで変えていかなければ」

東京での研修から戻り、自分の酒蔵のお酒を客観的に見たときに、田中さんが感じたこと。そして品質向上のために、求めたことはシンプルだった。日本酒の原料は米と水。仕込みに適した「水」を見直すため、「水」探しの旅が始まった。

当初は井戸水を仕込み水としていたため、水の加工を検討。ところが何度試しても酒づくりにベストな水質をつくり出すことはできず、苦戦していたところ、専門家の一言にヒントがあった。

「どうして田中さんはこの山紫水明の地でこんなに水に苦労しなければならないのですかね」

豪雪地帯で、山の上には豊かなブナ林が広がる奥信濃エリアは名水の宝庫でもある。田中さんは湧き水に目をつけることにした。近隣5〜6カ所の湧き水を汲み歩き、テイスティングし、分析にかけ、行き着いたのが隣村である野沢温泉村の北側に位置する「水尾山」の水源だ。

「最初、湧き水を探すと言ったら、父に『道楽で酒つくってるんじゃないんだぞ』と一蹴されましたよ(笑)。吟醸酒だけでも試させてほしいと頼み込んで。水尾山の湧き水は、ものすごく軟らかくて、スッキリと甘い。しかも一年を通して豊富に湧き出しているんです。これだ!と思いました」

こうして平成4年、「水尾」と名付けられた日本酒が誕生。初年度に今までとれなかった鑑評会の賞を受賞し、父や蔵人たちにも徐々に受け入れられるように流れが変わった。

「とは言っても、最初は全然売れないんですよ。高いし、地元の人には全くウケない。そこで野沢温泉のお土産屋さんに営業に行きました。『これ、野沢温泉の湧き水を使ってつくったんです』と説明しても、もう並べる場所ないよと言われてしまうくらいでしたが、あるお土産屋さんのおばちゃんがそれを聞いて、そこらへんの裏紙に『野沢温泉の水を使った地酒』とマジックで書いて貼っつけたんです。他にも応援してくださる酒屋さんが出てきて、少しずつ観光客に売れるようになって。POPを業者に任せる余裕もなかったから、しばらくの間、自分たちでプリントアウトしてコツコツとPOPをつくり、瓶にぶら下げる作業を繰り返していましたよ」

地道な努力の末、この水でつくられる地酒「水尾」が同酒蔵の基盤をつくり、現在では水尾山の湧き水を毎日運搬し、仕込みの全量に使用。仕込み水を冷やす氷まで水尾山の天然水を使うというこだわりようだ。

ここでなければ造れないものを造る

田中さんが追い求めていた「良い酒」とは一体どんなお酒をイメージしていたのだろうか。そこには飯山に生まれ育ち、知らぬ間に育まれていた慣習や郷土愛から導き出された感性がある。

「若い頃は大吟醸など華やかなお酒が美味しいと思っていました。東京に住んでいた頃は、地元に帰るときに、そんなお酒を買って帰り、父や杜氏へのお土産にしていたのですが、大して美味しいとも反応してもらえず。でも、その気持ちが、飯山に戻り、豊かな自然を享受しながら暮らすうちにだんだんわかってきたんです。大吟醸には飽きてしまい、『普通の酒』に興味が湧いてきて。この辺りはお米も本当に美味しいし、お米を美味しくいただくために野沢菜をはじめ、漬物を食べる文化が根付いています。そんな食文化に見合う、地元の人たちが毎日飲みたいと思えるようなお酒をつくろうと思ったんです」

田中さんの酒づくりの挑戦はとどまることを知らない。「水」の次は「米」の挑戦だ。「ここでなければ造れないものを造る」とのポリシーを掲げ、それまでは大半を、品種がはっきりせず安価な「加工用米」を使っていたところを長野県産の「酒造好適米」へと少しずつシフトしていったのだ。

長い年月をかけ、様々な交渉や試作を経て、現在「水尾」の原料には、100%県内産酒造好適米を使用。大粒で幅のある香りをつくる飯山産『ひとごこち』は、蔵からわずか5km圏内で契約栽培されている。そして複雑な香りと旨みを生む高品質の酒米『金紋錦』は、隣接する木島平村を主産地として栽培されている希少品種だ。

「金紋錦は、山田錦とたかね錦を掛け合わせ、昭和39年に長野県で生まれた酒米で、最初は長野県の多くの蔵で流通していました。ところが高価で手がかかるため金紋錦の買い手は激減。栽培を続けていた木島平村の農家さんたちが苦しんでいたところに、石川県の老舗酒蔵の福光屋さんが全量買取の契約栽培を始めたんです。ある豊作の年に少し分けてもらえることがあり、ものすごく良いお酒ができたんです。翌年以降も契約したいと思ったけれどもそう簡単にはいかない。長らく農家さんを支え、守ってきた福光屋さんに交渉し続けて、買取させてもらえることになりました」

地元の酒米を採用することは、地域の農家さんを支えるということ。飯山や木島平の契約農家との強い絆によって、良質な原料米が育てられている。

徹底的な“地産”を目指す想い

地元の水に、地元の米。「ここでしか造れないもの」を形成するのに、もうひとつ大切な要素は地元の蔵人だ。田中屋酒造では、杜氏も蔵人も極力地元の人、それも蔵から近くに住める人を選んで採用している。

「昔は蔵人は11月半ばから3月まで、ずっと泊まり込みで働いていました。家族とも会えず、大変なことだったろうと思います。今は10名ほどのスタッフがおり、早朝や深夜に酒を醸す番もありますが、全員が近隣の自宅から通っています」

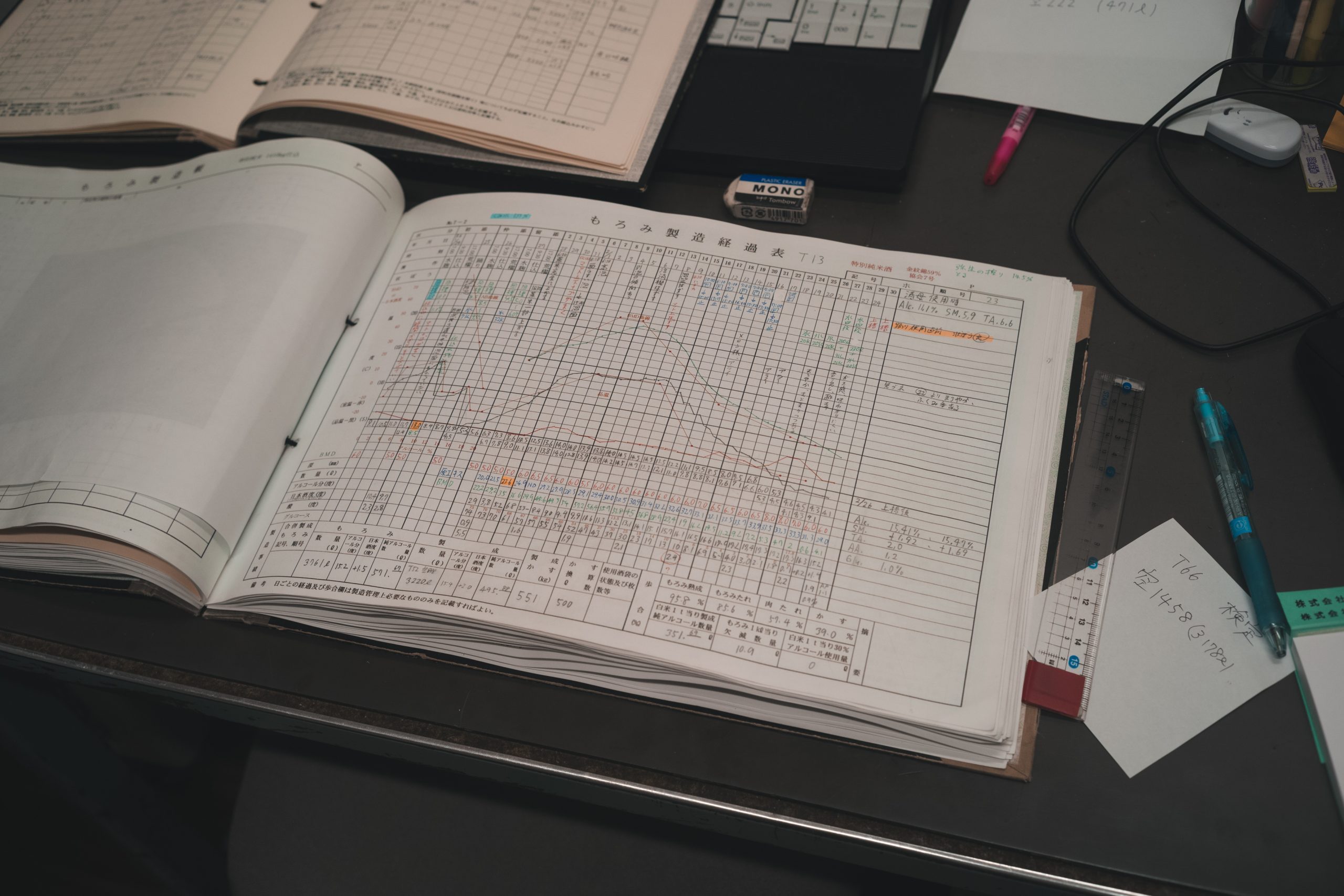

仕込み蔵では、蒸米、麹、水、酒母が融合し、発酵が進む。静かに泡立つ姿はまさに“生き物”。適温で発酵が進んでいるか、その状態を数値だけでなく、五感をともなって何度もチェックし、“生きる”環境を整える蔵人たちは、我が子を育てているかのよう。

「日本酒は、米と水で半分、残りの半分はその蔵の“ポリシーと技術”で味が決まると思っています。それだけ日本酒は作り方が非常に複雑。アルコール飲料の中でももっとも手がかかるんです。私たちは基本に忠実に、当たり前に良い酒を作り、当たり前にお客様に楽しんでもらうことを心がけています」

当たり前に良い酒をつくる。言葉にすれば簡単だが、田中さんの30年来の取り組みや、杜氏・蔵人たちの事細かな動きを見ていると、それがいかに難しいことなのかと実感する。奥信濃の豊かな自然が育んだ水、その水と自然環境を最大限に生かし地元の農家さんが手がけた米、その地で暮らす人によって確かな技術とたっぷりの愛情を込めて生み出されるお酒。スッキリと飲みやすいけれども奥深い、「水尾」の美味しさは、この土地そのものの味なのかもしれない。

そこまで地域にこだわる理由はなんだろうか。

「正直、背水の陣だ、という覚悟で取り組んだからここまでできたのかもしれません。飯山界隈は、米はとにかくうまいし、野菜もいい、水もいい、風景や地域の文化も素晴らしい。それなのに人口は減ってゆき、商店は次々に閉店し、街は衰退していく。もう意地ですよね、東京でできない仕事をここでやってやる!と。自分が生きてきたルーツを武器に、この自然資源を生かしてお酒をつくる。自分たちの営みと直結したモノづくりなんて田舎でしかできないじゃないですか。これはやりがいあるなって実感していますよ」

台風19号による水害にコロナウイルスというダブルパンチ

随所に歴史を感じさせる酒蔵の中で、とりわけ新しさが光るのが麹室(こうじむろ)。酒の個性は麹によって決まってくると言われるほど重要なセクションだ。

2019年10月、長野県は台風19号により甚大な被害に見舞われた。酒蔵の近くを流れる千曲川の支流の堤防が決壊し、麹室ほか設備の8割が浸水。麹室は新調したばかりのタイミングだった。絶望の中、田中さんの長男が駆けつけ、その後入社を決断したり、多くのボランティアによる泥かき作業、水尾のファンや取引先に支えられたりして、なんとか2ヶ月遅れで仕込みを再開。ところが立ち直った矢先に新型コロナウイルスによる大打撃。

どんなに強い人でも心折れてしまいそうな局面を、乗り越えたのは田中さんの地域への強い想いに他ならない。

「私たちの仕事は酒をつくることではありますが、その先には、地域の産業を守る使命があり、地域の風景を守る使命があります。自然の恵みや人の努力を使わせていただくからには、私たちは支えてくれる全てのものを守りたい」

これは、コロナ禍で行き場を失った大量の酒米を救出するために、田中さんが挑戦したクラウドファンディングに綴った言葉(一部抜粋)。クラウドファンディングには1,088万円もの支援が集まり、出荷できなかった地元契約栽培米は、古米として残すことなく新しい日本酒へと姿を変え、多くの笑顔を取り戻した。

酒蔵ツーリズムを通して風土を伝える

様々な困難をくぐり抜けてきた田中さんの次なる目標は「奥信濃ならではの地酒と地酒文化を発信し、人々の笑顔と幸せを醸し出す」こと。昨年秋からは「酒蔵ツーリズム」をスタートさせ、酒蔵見学や蔵人体験ツアーのみならず、「バックグラウンドツアー」と銘打ち、金紋錦が育つ水田や、仕込み水の水源を訪れながら、お酒の成り立ちの話を聞いたり、大自然の中で旬の食材とともに杯を交わすというスペシャルな体験を提案している。

「地酒」という文字の通り、地に足のついた酒「水尾」を通して、奥信濃の自然と文化を発信することは、間違いなく地域の活性化に繋がるだろう。小さな酒蔵だからこそできる大きなこだわりと地域愛。そこから生み出される優しい循環の輪はまだまだ大きくなっていく気がしてならない。

photo: 西優紀美