持ち主にしか開けられないタンス?伝統工芸「からくりたんす」【浅野タンス】

新潟県のほぼ真ん中に位置し、「北越の小京都」と呼ばれる加茂市。たんすや屏風、建具といった木工和家具の産地であり、特に桐たんすは日本一の生産量を誇る。大正時代から桐一筋、桐たんすをはじめとして桐製品を手がけてきた「浅野タンス」は、オーセンティックな桐たんすを作りつつ、仕掛けと遊び心いっぱいの「からくりたんす」も製作する。数年前からつくるようになったという「からくりたんす」とは一体なんなのか。なぜつくり始めたのか。専務で次期社長の浅野克也さんに話を伺った。

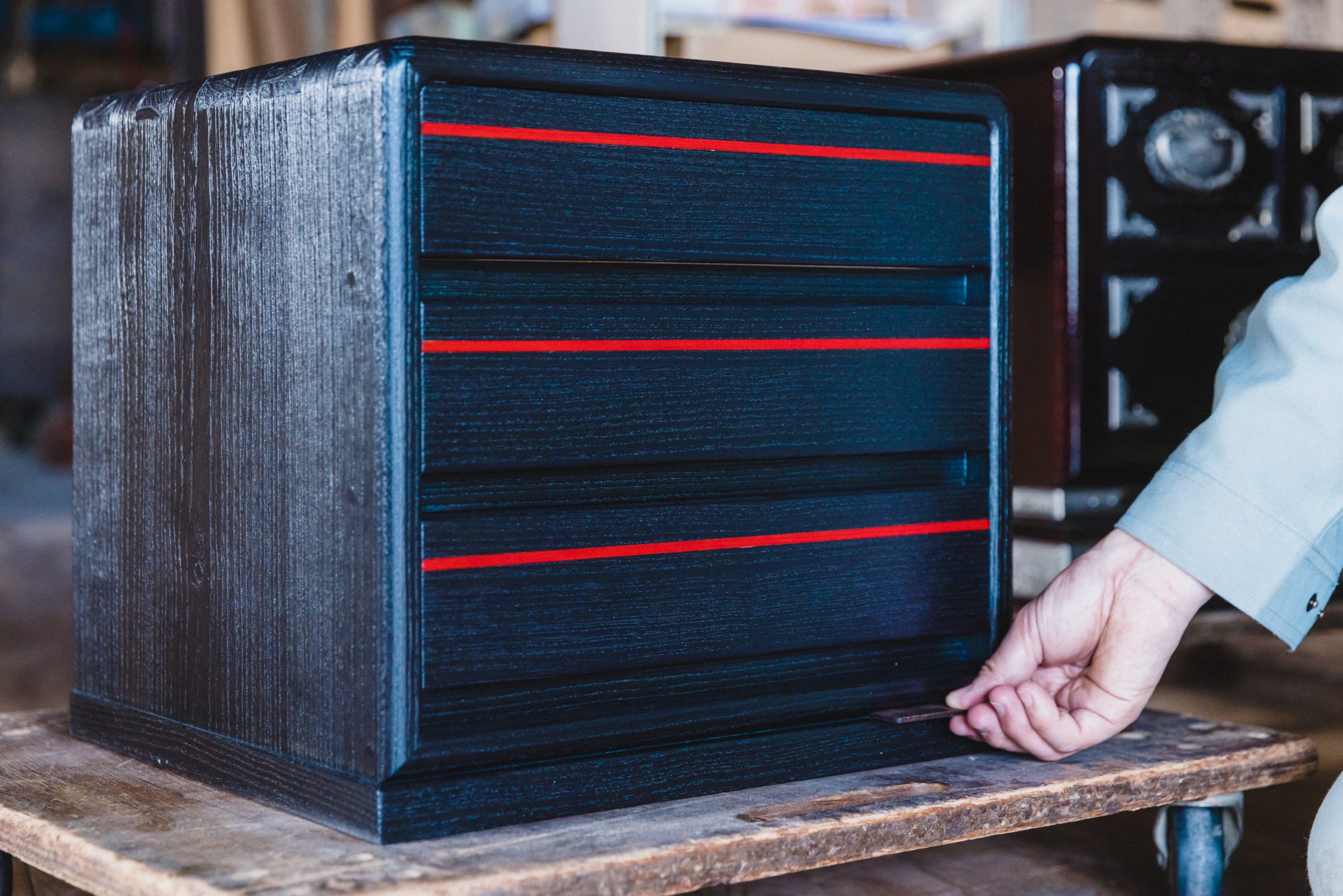

持ち主にしか開けることができない仕掛け

艶のある美しい木目、紋様が彫られた立派な金具。これぞ和たんすという外観からは、仕掛けがあるとはまったく想像がつかない。しかし、ひとつ抽斗を開けようとすると開かない。「からくりたんす」は決められた順番通りに開けなければ、すべての抽斗が開かない仕組みになっている。

機密性の高い構造で、一つの抽斗を閉めると空気が押し出されて、その次の抽斗が開く。隠し扉や隠し抽斗もあり、決まった方向に動かすことで次の抽斗や扉が開いていく。まるで難解なパズルを解いていくようだ。

「『金庫に見えない金庫』を探している人が、からくりたんすにたどり着くことが多いです。家具にしか見えないので怪しまれることもない。持ち主以外には仕掛けを教えないので、他の人はすべてを開け切ることができません」

金庫としての使用が向いている理由のひとつに、桐という木材の特性がある。桐は耐火性があって火事にも強いので、貴重品を入れるにはぴったりだ。さらに防虫・防湿効果もあり、書類や革製品などの保管にも向いている。温暖湿潤な日本で、桐は古くから家具の材料として重宝されてきた。

「昔は衣装たんすといえば桐たんすで、観音開きたんすと整理たんすの2点を婚礼たんすとして持っていく習わしがありました」と浅野さんは言う。しかし、今は洋服たんすの需要は減っているという。

「父の代の頃と比べると、洋服たんすなど大きなたんすではなく、背の低いコンパクトなたんすが好まれるようになっています。大きなたんすは場所を取りますからね」

そんな時代の変化に合わせて、「浅野たんす」ではテレビ台や本棚の上にも置けるような小さなたんすのラインナップも豊富だ。さらに、桐であらゆる家具をつくる。テーブル、ベッド、チェアなどの洋風家具もつくれば、仏壇タンスも製作。「伝統工芸士という高い技術をもつ職人がいるので、アイディアさえあれば柔軟に、どんなものでも作れます。それがうちの強みかなと思います」。

丸太からつくる、加茂の桐たんす職人の技術

浅野タンスでは、現在5人の職人が働く。年齢は40代から60代。40年以上勤務している人もいる。その5人のうち、2人は伝統工芸士だ。伝統工芸士は伝統工芸品の製造に従事し、12年以上の実務経験があり、さらに実技・知識試験に合格した人に与えられる称号。ちなみに加茂では16人の桐タンス職人がこの称号を持っている。

地べたに座り、手はもちろん、ときには足で木材を押さえながら全身で一点一点を作り上げる。のこぎりを使って桐板を切る職人に「なぜ機械ではなく手で切るのですか?」と聞いたところ、「こっちのほうが早いから」とあっけなく答えが返ってきた。

日本各地に桐たんすの産地はあるが、加茂特有であるのは、職人が丸太を製材するところからたんすをつくるところまで一貫して行うところだ。加茂ではかつて天然桐が豊富で、現在でも会津の桐に加えて、県内の松之山や栃尾の桐を使う。産地から近い場所にあり、桐材を保管する場所も十分に確保できる加茂の町では、江戸時代中期から桐たんすの製造が始まり、当時から職人が製材から立ち会った。

「製材は重要です。できるだけ無駄を出さないことで歩留まりをよくします。さらに製材後は『板干し』という工程があり、桐板をあえて風雨や雪にもさらし天然乾燥させることで『渋』といわれるシミのようなものを抜いていきます。そして一番重要なのが、どの木目の部分をたんすのどの部分にするかを考える『木取り』という工程。これにより、タンスの良し悪しが決まります」

「木取り」「組み立て」「塗装」など、各工程に特化したスペシャリストがバトンを渡すようにして技をつなぎ、金釘を一切使わずに、ひとつのたんすを作りあげていく。

「特に精巧さが求められるうちの複雑なからくりたんすに関しては、あの人(ひとりの職人)しか日本でつくれないと思います」

カードキー式のからくりたんすを発明

3年前に、浅野タンスでは新しいタイプのからくりたんすが誕生した。もはや発明と言ってもいいかもしれない。木のカードキーをにより、開くようになっている小型のからくりタンスだ。薄い木製のカードキーが差し込まれることにより微妙に内部が動いて抽斗が開く。仕込みの難しい設計だが、前述の職人が難なく作り上げる。

「あるお客さんのところへ納品に行ったときに、カードではなく紙を差し込んだら抽斗が開くというからくりたんすがあって。まったく形状は違うのですが、そこからヒントを得ました」

浅野さんは経営者であり、浅野タンスの製品の設計者でもある。「桐タンスは形や色、塗装の仕方やどんな金具をつけるかなど、組み合わせを考えて設計します。ある程度型が決まっているので、設計というほどまでのことではないのですが」と浅野さんは言うが、思いついたアイディアやインスピレーションを受けたもの色など、浅野さんが見たもの・経験したものが基となり、おもしろい仕掛けやデザインのたんすが生まれているのは間違いない。そして、それは職人の技術があってこそアイディアがすぐ形になるのだろう。

「桐たんすは全体的に売れなくなってきていますし、若手の継承者もたくさんいるというわけではありません。今後は、なるようにしかならないと思っています」と浅野さんは、はっきりと言う。しかし聞くと、からくりたんすは30代や40代をはじめとして男女問わず受け入れられており、月に4〜5本は注文があるのだという。桐貴重品を保存する以外にも、アンティーク調のからくりたんすをインテリアとして洋間に置きたいという要望もある。数万円から高額なものだと数百万円のからくりたんすも売れているので、しっかりと顧客をつかんでいると言えるだろう。

桐本来の特性が生かされ、さらには職人の高度な技術が発揮されるからくりたんす。加茂の桐たんすづくりの技術を継承しつつ、また違った用途や楽しみかたを提案する新しい桐たんすの世界を切り開いている。

Photo:神宮巨樹