「成果が出にくい海ぶどう」沖縄の地で父から受け継いだバトン【海ん道】

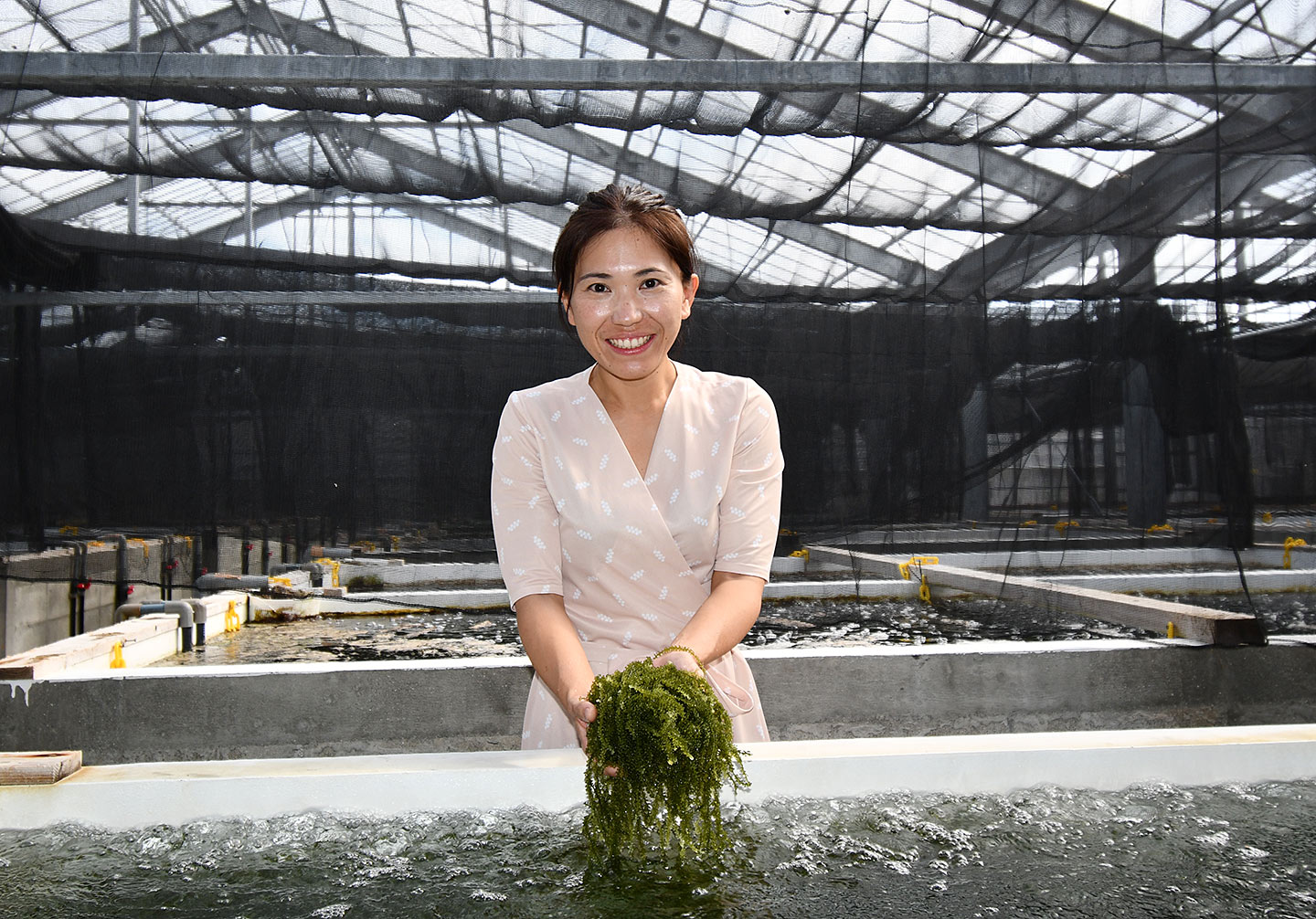

正式名称は「クビレズタ」。一般的には「海ぶどう」で知られる海藻は、沖縄を代表する食べ物の一つであるにもかかわらず、養殖が非常に難しい。悪戦苦闘をしながらも、この海ぶどうを世界中に広めるために奮起する女性が、沖縄本島の南端、糸満市にいる。

グリーンキャビアを世界に!

「海ぶどうって何よりも難しいと思うんですよ。(学校などの)勉強がいかに楽だったか。やれば成果が出るから。でも、いくらやっても成果が出にくいのが海ぶどうなんです」

沖縄県糸満市にある複合型体験施設「海ん道(うみんち)」。ここには海ぶどうの養殖場や加工場に加えて、カフェ、ショップ、ゲストハウス、キャンプ場などがある。この運営元である日本バイオテックで取締役常務を務める山城由希さん(40)は屈託のない笑顔でこう語る。苦労話であるにも関わらず、それを感じさせない明るさが山城さんの魅力なのだろう。

日本バイオテックは、山城さんの父・幸松さんが創業。2005年にこの糸満に拠点を作り、海ぶどうの養殖に取り組んできた。現在の生産量は年間25万トン以上。事業全体の売り上げは1億円強となっている。

海ぶどうを使ったオリジナル商品も手がける。例えば、2009年から販売する「海ぶどうアイス」は物産展などで人気がある。また、19年に開発した「生海ぶどうソフトクリーム」はプチプチとした食感が味わえるためリピーターも多いという。

沖縄県内で海ぶどうを養殖する民間企業は10社ほどしかない。それだけハードルの高い商売であるわけだが、日本バイオテックはなぜ参入したのだろうか。

「もともと父は東京で空気清浄機のメンテナンス会社を経営していました。ただ、沖縄出身ということで、地元に関わる事業をやりたいと、沖縄そば屋をやったり、物産展をやったり。ことごとく失敗した末に、たどり着いたのが海ぶどうでした」

幸松さんは海ぶどうという食材に大きな可能性を感じ、「グリーンキャビア」として世界中に広めたいという夢を持っていた。意を決してからの行動は早かった。

山城さんが大学生の時に、クルマエビの養殖場の跡地だった土地を購入。山城さんの母は大反対したそうだが、幸松さんはやるんだと使命感に燃えていた。

大学を卒業した山城さんはソニーに就職して、貿易関連の業務に携わった。仕事は順調で、やりがいはあったが、海ぶどうという未熟なマーケットを育てるビジネスに興味を持ち、幸松さんを説得して3年ほどでソニーを退職、家業に入る。東京支社の営業担当として一から販路を構築した。「飲食店などに飛び込み営業をしていました」と山城さんは振り返る。徐々に、個店から卸へと取引先を増やしていった。

移住は苦にならなかった

もっと事業をスケールさせるべく、山城さんは腹を決める。2009年、沖縄に移住して、これまでの営業だけでなく、海ぶどうの養殖や加工、商品開発と、あらゆる業務に関わることになった。東京生まれ、東京育ちの山城さんにとって初めての地方暮らしだ。戸惑いはなかったのか。

「来た当初は必死すぎて。子どもも小さかったし。この建物(ショップ)もできていなかったので、手作りで工事していました。日中は海ぶどうの仕事をして、夜はペンキ塗り。そんな感じだったので、カルチャーのギャップなどを感じる余裕はありませんでした」

過去の経験が生きたとすれば、高校時代の米国留学だ。

「フロリダの田舎町に留学していたのですが、ホストファミリーは鹿や鳥などをハンティングして食べていました。ものすごいカルチャーショックでしたね(笑)。米国でいろいろな価値観や人に対する考え方が変わったので、それからはあまり抵抗なく、何でも受け入れられるようになりました」

台風でビニールハウスが半壊

沖縄の水は合ったが、海ぶどうの仕事は想像を超える過酷さだった。特に大変なことは何かという問いに対して、山城さんは「すべて」と答える。

「海ぶどうは100株植えて、それが全部同じように育つことはありません。歩留まりが低い時は、100のうちの10〜20しか採れません。すべて廃棄しなければならない場合もあります。コミットしないと正直わからないことばかりでした」

加えて、沖縄ならではの問題もある。台風だ。これには苦しめられてきた。

「手作りのハウスだと、台風のたびにビニールを外さないといけません。そうしないとハウスごと持ってかれてしまうから。それも経験していて、朝出勤したらハウスが半壊していました」

ほかにも、水槽に雨水が入ると塩分濃度が下がって海ぶどうが溶けてしまったり、停電ですべて駄目になってしまったりと、さまざまな外部要因のリスクと常に隣り合わせである。

海ぶどうに携わる人も育てなければ……

何よりも台風に耐えられるハウスを建てることが不可欠だったわけだが、潤沢な予算はなかった。そこで山城さんが目をつけたのが「六次産業化」である。

六次産業化とは、生産者が加工や販売までを一貫して行うことを指す。内閣府沖縄総合事務局が推進する六次産業化の制度をうまく活用することで、関連費用の半額は補助を受けられるほか、会社としてもビジネスの拡張につながるため、やらない理由はなかった。ただ、「このプロジェクトが人生で一番大変だったんですけどね……」と山城さんは苦笑いする。

2018年にプロジェクトがスタート。翌年4月に認定を取得し、そこから補助金申請を行い、ハウスの構築と出荷場の新設。加えてソフトクリームの製造機械を導入した。これらによってインフラは整い、事業はかなり安定したという。

しかし、これで終わりではない。「課題が多すぎるため、引き続き一つ一つをつぶしていかないといけないのです」と山城さんは言う。これが冒頭の「海ぶどうほど難しいものはない」という発言につながるのだ。

今、山城さんが難しさを感じているのが、人材育成である。10年以上、身をもって海ぶどうの仕事を経験したことで、知見やノウハウは山城さんの中に蓄積されてきたが、これを他のスタッフにも継承していかなければならない。

「現在も海ぶどうの生育に関してはすべて私が管理しています。他の人たちに任せられるよう、マニュアル化などにも長年取り組んできましたが、そこはまだまだです」

海ぶどうの価値を再認識する

そんな山城さんに追い打ちをかけたのが新型コロナウイルスだった。コロナ禍直前の沖縄はインバウンドの需要が大きく、海ん道も収益は絶好調だった。「1日200人も体験予約が入り、観光バスが何台もやってきていました」と山城さんは回想する。

ところが、20年3月になると客の流れがぴたりと止まる。併せて、飲食店などからの海ぶどうの注文もなくなった。「やばくないですか?」という不安の声が社内からも聞こえてきた。さすがの山城さんも焦燥感に駆られた。

4月半ばを過ぎたころ、転機が訪れる。知人からFacebookのコロナ支援グループを紹介してもらい、藁にもすがる思いで窮状を投稿すると、海ぶどうの注文が殺到。100件以上来る日もあり、一気に息を吹き返した。

副次的な効果もあった。それまではB2B取引がメインだったが、一般家庭でも海ぶどうが人気だということで、関東の大手スーパーを顧客に持つ築地の仲卸業者から問い合わせがあり、新たな取引が始まった。

ただ、コロナ禍で山城さんが何よりも救われたのは、購入者からの喜びの声だった。

「こんなにおいしい海ぶどうは食べたことがない、というお手紙をたくさんいただきました。自分たちの自信になったし、こんなに喜んでいただけるんだと嬉しく思いました。皆さんも大変な時期なのに、お金を出して買ってくださるのは、言葉で言い表せないくらい感動しましたね」

山城さんは、改めてこの仕事にやりがいを感じた。

「世の中から求められていること自体がすごいし、それだけ商材に魅力があるということ。もっと広めていかないと」

国内にとどまらず、海外市場の開拓も見据える。山城さんの持ち前の明るさとアグレッシブさは、きっとどんな高い壁でも乗り越えられるはずだ。

Photo:崎原有希