“寄り合う”ことができる美術館。アートと人が繋がり、町に活力がうまれる【はじまりの美術館】

玄関の扉を開け、靴を脱ぎ、展示室に足を踏み入れる。福島県耶麻郡猪苗代町にある「はじまりの美術館」を訪れたとき、この一連の所作を経て、作品と対峙する心が整えられる。ここは、震災復興を目指し、2014年に開館した“小さな町にある小さな美術館”。その成り立ち、障がいのある人の表現活動のサポート、地域の繋がりの活性を目指した活動について、展示を鑑賞しながら話を聞いた。

誰もが表現活動が行える、“場”を作ること

「はじまり」という言葉には、今よりも一歩前進したいという心持ち、新たなものや人との出合い、何かの「終わり」を経験したうえで、前を向こうとする力強さを予感させる。「はじまりの美術館」を運営するのは社会福祉法人安積愛育園。 郡山を中心に福島県下で50年以上、障がいのある人に支援を行ってきた歴史がある。

「建築を目当てに来館される方もいらっしゃいますね」と話すのは、学芸員を務める大政愛さん。自宅に人を招くような温度感で迎え入れてくれた。

「この建物は、東日本大震災で被災し、大きなダメージを負った築約140年の酒蔵「十八間蔵」(長さが十八間の蔵)をなんとか救えないか、と地元の大工が中心となり、時間をかけて改修したものです」と続ける。

館内は、靴を脱いで、入館する美術館の固定観念を取っ払ってくれる珍しいスタイル。建築家の竹原義二が設計し、蔵の伝統的な建築にモダンな要素を編み込み、陰影を感じられる情緒のある空間が作られた。

町の人と協働し、美術館が無い町に美術館を作る

来館者の気持ちをほぐすような「靴を脱いで鑑賞する」親しみやすいスタイルが生まれるまで、どんな歩みがあったのだろうか。

「開館前に『寄り合い』と称した町民向けのワークショップを開催していたんです。町に美術館が急にドン! と出来ても地域の人には、なかなか馴染まないと思って。町の人と一緒に、どんな美術館ができたらいいのか、美術館ができることでどんな街になっていったらいいのか。みんなで話し合って、ワークショップを重ねていきました。開館してからも『寄り合い』の活動は続いていて、地域の方とスタッフが集まって、美術館や猪苗代町を盛り上げるためにいろんなことをやっています」と大政さん。

和気藹々としたムードで会話を積み重ね、その中で発想された一つが、“長靴でも来られる美術館”というコンセプトだった。

「長靴の人も、ヒールを履いている人も普段履きの人も、ここで靴を脱いでフラットに作品と向き合うことができるような場を作りたいと思いました。靴を脱いで向き合うことで、作品との距離がぐっと近くなるところがあるように思います。過去には、そうした身体的な感覚に目を向けて『全部の作品に触れられる』ことをテーマに展覧会を開催したこともありますね」と大政さん。

そんなやわらかな視点は、この土地に住まう、アートと距離がある人たちの心をも引き寄せる一助になっている。

「障がいのある人の作品、著名なアーティスト、インディペンデントに活動する現代アーティストの作品をフラットに届けられるように心がけています。もともと、猪苗代町には、映画館も無く、現代アーティストの作品を観られる場も少ない。だから、有名・無名問わず、いろんな方をご紹介したいと思っています。ときには、展示する作家の方に関連したドキュメンタリー映画を上映することもあります。まずは、『僕らが観たい』という素直な気持ちを大切にしながら」と笑顔で話す小林さん。

大政さんも続ける。「どんな展示をやっているかわからないけれども、テーマが変わったから来てくれる方もいるんですよね。『今度はなんだい?』と気軽に楽しんでくださる方がいたりして。ときどき、美術館の外でマルシェやイベントを開催することがあります。地元の方はそちらに寄ってくださる方も多いですね」

いざ、館内を案内してもらうと、松の「木レンガ」とオーク材の床が足裏に心地よく馴染むことに気づく。木材のみならず、コンクリートブロックを使って空間を演出した大空間は、ところどころ仕切りが設けられ、回遊する楽しさが広がっている。空間のそれぞれの素材にそっと、馴染むように作品が美しく収められている様子も印象的だ。

「アート」を取り巻くシーンは、アカデミックな権威、美術館に付随する権威が先立ってしまい、ときに展示内容の「自由」を奪われてしまうことも少なくはないのかもしれない。だが、ここでは、そうした堅苦しさは、縁遠いもののように感じられる。地域や震災、食に関することなど、生きていくうえで心に留めておきたい大切なことや身近なテーマを掘り下げた作品がおおらかに紹介されている。

暮らしの視点から生まれる、企画テーマ

企画立案の仕方について聞いてみると、館長の岡部兼芳さん、企画運営担当の小林竜也さん、学芸員の大政愛さんを中心にチームでコミュニケーションを重ねていくのがいつものやり方だそう。まずは、それぞれが温めてきた企画、注目の作家について共有し合う。ときには、福島県から委託された事業に対して取り組むこともある。

「たとえば、ひとりの著名なアーティストの展示を展開するというよりも、当館は企画ありき。テーマの中で見てもらって、面白い、と言ってもらえるような作品や作家さんを優先しています」と、展示について語る小林さん。

10月9日まで開催されている企画展タイトルは『物語ることも、物語らないことも、物語れないことも』。一読して、思慮深さを感じさせるテーマが、心にじわりと引っかかる。

「『人生は物語のよう』と言われるように、童話や空想の世界、歴史上の過去のお話を想像することが多いかもしれません。一方で、『物語る』という行為は、ある人の言葉や表現で、その人にしかできない話を伝えることだと思います。ただ、『話す』という行為とは違う、その人の経験や感性を通して、内から湧き出るものにフォーカスしたいと思いました」と、この企画を遂行した大政さんが語る。

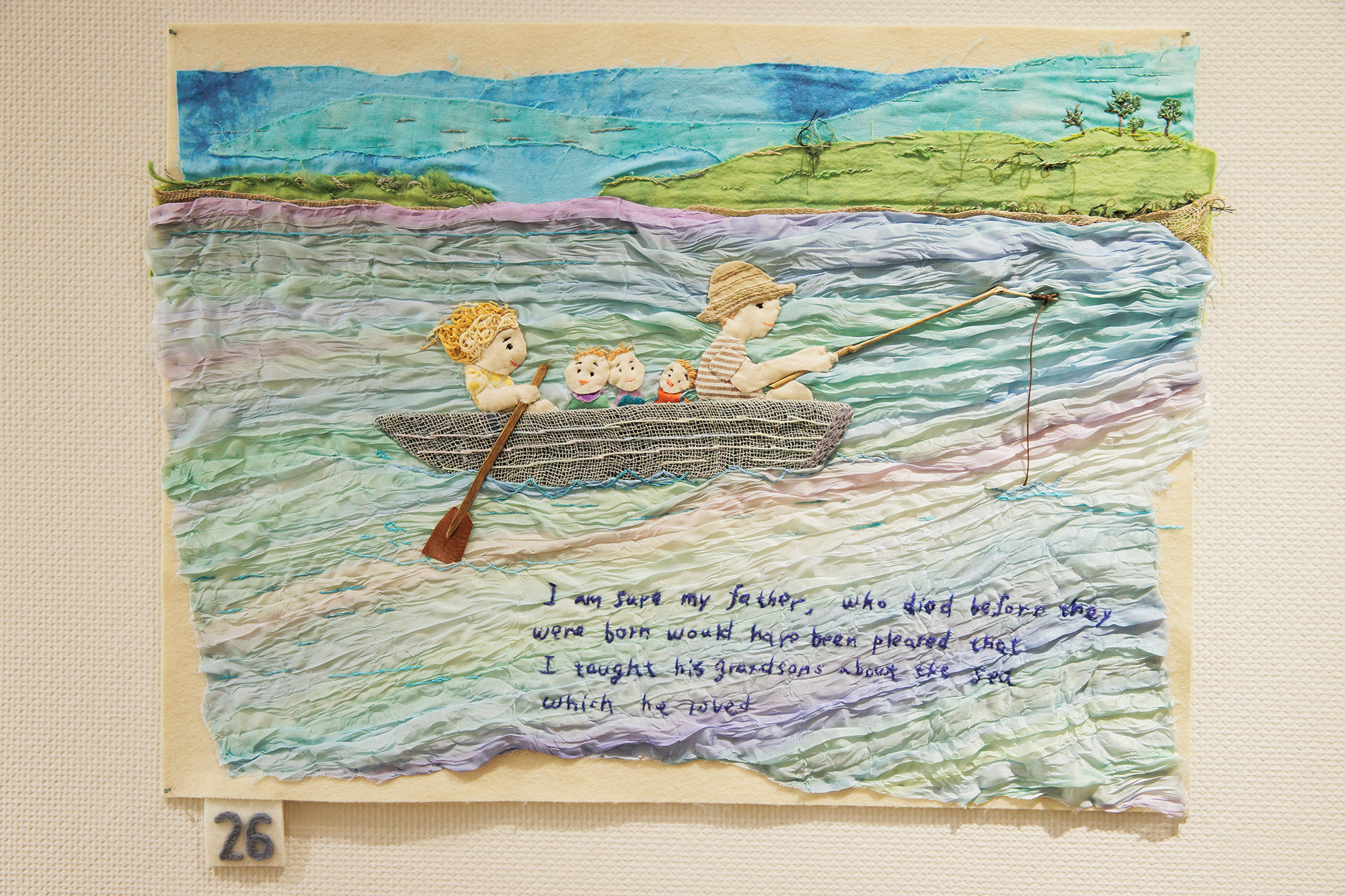

「鴻池朋子さんの作品は、ある人が体験した、愉快な話から悲しい話、不思議な話、誰にも話したことがない話が刺繍やアップリケで表現されています」と、大政さん。

さまざまな個人の物語が「物語るテーブルランナー」として集合したときに、その土地に根付く文化、土着性、いまを生きる人々の生が「もの」となって生き生きと現れ、静かに語りかけてくる。

さらに、館内の奥に進むと、たくさんの「顔」がモノトーンで描かれた無垢で力強い、巨大な作品に巡り合う。この振り幅こそ、「はじまりの美術館」の魅力だろう。

大政さんが、続ける。「このモノトーンの顔の絵は、滋賀県甲賀市にあるアートセンター&福祉施設『やまなみ工房』に所属する作家、井上優さんの作品です。70歳を迎えた頃に作品制作を始め、鉛筆を用いて作品を手がけている方。食事や休憩をする時間以外は、絵を描くことに熱中していらっしゃいます。その熱量が画面いっぱいに強く感じられる作品ですね」

障がいのある人たちと対話し、“心の声”を聞く

「はじまりの美術館」では、「福島県障がい者芸術文化活動支援センター」としての活動もしている。その内容を端的に語ると、福島県内をはじめ、全国の障がいのある方々が自分らしく表現活動を行えるようにサポートするということ。相談対応や研修会の実施、展覧会、情報発信などを行っている。具体的な内容はどういったものなのか。

「表現活動をされている障がいのある人から『もっといい作品を描きたい』と、ご相談いただくことがあります。その際に、まず、その人にとってどんな作品がいい作品なのかをヒアリングし、『どういうふうになりたいか』『どういう想いや気持ちで作品を描きたいか』など、本人の希望する方向や理想に寄り添って技術的なことも含めて、アドバイスをさせていただくことがあります。たとえば、作品を棚やイーゼルなどに置いて距離をとってみることで、ご自宅で近い距離で制作していたときには気づかなかったことが見えてくることもあります。そうして対話を重ねることで、見つけられることがあります」と熱を持って、大政さんは語ってくれた。

こうした丁寧な導きは、大学で芸術を学び、制作に向き合うマインド、見る視点、伝える視点を長い時間をかけて培ってきた彼女ならではのものだろう。

この場所で、新たな発見や出合いに導かれるのは、作品の作り手だけではない。

足繁く通う来館者の日常に、新たな風が吹くこともある。取材時に、奇遇にも出合った、会津の伝統野菜を作っている農家の土屋勇輝さんは、人懐っこい笑みを浮かべ「はじまりの美術館」が地域に存在する喜びを語ってくれた。

「様々な土地を訪ね、その土地で受け継がれてきた食文化や植物をテーマに絵を描いていらっしゃる浅野友理子さんという作家がいます。スタッフの方々が浅野さんと繋いでくださって、僕が作っている会津伝統野菜のかぼちゃを描いていただくことになったんです。美術館に訪れると、そうしたアーティストだけでなく、常連の方、町外の方、本当にたくさんの方々との新しい交流が生まれてきます。アート鑑賞だけでなく、普段の生活では関われない多くの方々との交流ができます。そのことが、日々の活動への励みになったり、新しい活動にもつながったりします。僕にとって、それが『はじまりの美術館』だと感じています」と強い実感とともに話してくれた、土屋さん。

いい意味で「美術館」で過ごす振る舞いや「アート」への固定化されたイメージを外してくれる、ふだん着で立ち寄れる美術館の存在——アートと人を繋ぎ、訪れた人の“何かがはじまる場所”になっているに違いない。

Photo:阿部 健