網走に新名物「から酒」誕生。少人数の卸業だからできる商品開発がある【牛渡水産】

漁師が収穫したカニやホタテなどの海産物を仕入れ、仕分けをして業者へ売り捌く。「牛渡水産」では、長年、そんな卸の仕事を中心にしてきた。しかし、3代目の牛渡貴士さんが始めたのは、自社商品を作ること。「自分たちだからできる商品を作りたい」という思いの原動力と、水産業のこれからについて話を聞いた。

嫌だった家業を継ぎつつ、やりたいことを見出していく

いつどこにいても、カモメの声が聞こえる。オホーツク海に面した網走市では、いつでも船の帰りを待つ鳥たちが空を舞い、港で羽を休めている。どの季節でも潤沢な水揚げがあるこの土地では、カニやホタテ、鮭やキンキなど、さまざまな魚介を積んだ船が帰ってくる。それを待っているのは、港に拠点を持つ「牛渡水産」も同じ。市場で漁師から買い付けて業者へ売るまでの仕事を担う水産業を営んでいるからだ。

「昔は、この仕事が嫌でしかたなかったんです。種類やサイズ別に仕分けたり、魚やカニを捌いたりするのは時間との勝負なんですが、手早く作業をすればするほど海水が飛びちって、顔やら腕やらについてかゆくなる。でも、仕事優先だから掻いている暇はない。『かゆい』って小さいことに思えるかもしれないけど、本当に嫌だったんですよねぇ」と、3代目の牛渡貴士さんは笑いながら教えてくれる。

中学生のころから、なんとなく後を継ぐものだと家族から話されてきたという。しかし、好きなサッカーに打ち込みたい、一度は家を出てみたいと、札幌の高校へ進学した。卒業するころには地元に帰るつもりはなく、興味を持った建築に携わりたいと就職。旭川市で新築住宅の設計の仕事を続けていた。

「サッカーをしていても、図面を描いていても、父親からは『いい加減にしろ、帰ってこい』と言われ続けていました。帰ってくるのが当たり前のように話されるので、反発していましたね。でも、ある時からパタリとなくなって。次に連絡がきたときに言われたのが『商売を辞めるから、おまえはそっちでがんばれ』という言葉だったんです」

牛渡さんが30歳のときのことだった。ずっと父親が続けてきた仕事は、当たり前のように地元にあるものだと思っていたという。それがなくなるという事態になり、改めて自分の立場を考え直した牛渡さんは、誰にも相談せずに設計の仕事を辞め、網走へと帰ることに。

「家を出させてもらって、やりたいことはやったと思えていたのもあったかもしれません。外に出たことで網走の良さを改めて実感していましたし。でも、僕が仕事を辞めて帰るまでの間に、あらかた商売は縮小してしまっていたんですよ。ほとんどの機械は売られてなくなっていたし、従業員も半分以下になっていました。そんなことは知らずに帰ったから、家族も僕も『え?』って。でももう辞めてきちゃったし、やるしかないと思って、その規模でできる仕事から継ぐことにしたんです」

少人数だからできる自社商品の開発

機械を買い直し、従業員を雇い、元通りの状態に戻せば楽だったかもしれない。慣れた仕事をそのまま引き継げばいいはずだが、牛渡さんはそうしなかった。

「エンドユーザーと接する仕事がしたいと思っていました。設計をしているとお施主さんに喜んでもらえることがたくさんあったからだと思います。仲買の立場で卸の仕事だけをするのは、僕にとって楽しいと感じられることではなかったんです。それはうちじゃなくても大手がいくらだってできることですよね。小さな規模になったからこそできることをやりたいな、と」

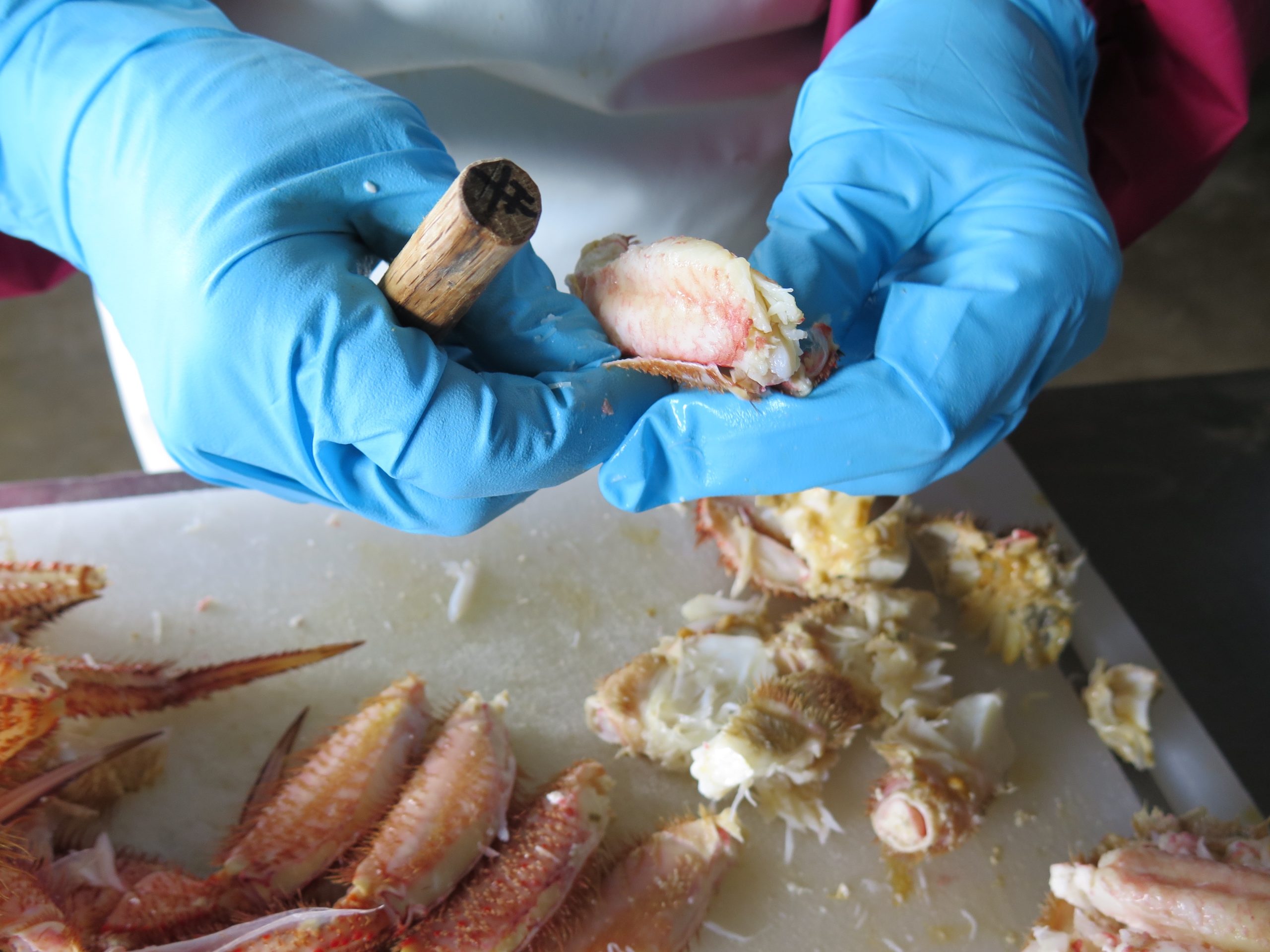

品質の高いものを選り分けたり、手間や時間をかけたり、細やかなことにこだわったり。消費者の声を聞き、求められているものを見極めたり。少人数だからこそできる仕事、作れる商品をと提案したのが「ケダマ」だった。毛蟹のむき身とみそを甲羅に丸く盛り付けたものだ。

「札幌や旭川にいたころに知ったのが、自分で毛蟹を剥くのが面倒な人が多いということ。タラバだったら身も大きいから剥き甲斐があってみんな手にするんですけど、毛蟹は労力の割に身が小さい。『おいしいのになぁ』って残念に思っていたんです。特に網走の毛蟹は味がいいから、このおいしさを知ってもらうにはむき身にすればいいんだ、と。でも、父には大反対されて。何度も説得したけどダメで、それでもなんとか通常の業務の合間に商品にして勝手に売り始めたんです」

商品化するとなると、今まで以上に厳密なサイズの仕分けが必要になり、茹で時間の加減も調整しなければならない。何より、むき身にして盛りつけるとなると、労力も時間もかかる。

「仲買の仕事だと、水揚げされたものを選別して売ればいいだけでしたからね。それでお金になるのに、どうしてわざわざ面倒なことを始めるんだ、と。僕にとっては意味のあることでも、父親は今まで通りのほうが心配が少なかったんだと思います」

仲買としての仕事を疎かにせず、なんとか隙間時間で商品を作って販売を続けているうちに、少しずつお客さんの目に留まるようになっていった。紹介されることも増えていき、実際に購入して口にした人からお礼も届くようになったという。牛渡さんにとって、忘れられない手紙がある。

「『余命宣告をされたおじいちゃんが、死ぬ前にどうしても蟹が食べたいと言って聞かない。これなら剥いてあって病院でも食べられそうだと注文したら、ものすごく喜んで、家族みんなで楽しい時間が過ごせた』という手紙をいただいたんです。感動して、従業員たちはもちろん、父にも見せたら、そこから少しずつこの仕事に対して認めてくれるようになっていきました」

牛渡水産としては、それまで実際に消費者からの反応を受け取るという機会がなかった。ユーザーまでの中間地点である仲買や卸の仕事をしていると、どうしても消費者の存在が遠くなってしまいがちだ。しかし、自社商品を作ったことで消費者の存在が近くなり、さらに喜んでもらえる仕事だということを実感したことは大きかったに違いない。牛渡水産の代表的な商品として「ケダマ」に力を入れるように。販売した翌年には、売上数は前年の125%になり、現在では販売年の220%にまでなっている。年間で約2万尾の毛蟹を加工するほどに成長を続けている。

昔から伝わる漁師ならではの「から酒」を商品に

そして、次に牛渡さんが目をつけたのが「イバラガニ」。しかも、その殻を使った商品を作りたいと考えたのだという。

「タラバや毛蟹よりも水深の深いところに生息しているカニで、どこにいるかわからず他の漁場ではほとんど水揚げされないんです。ただ、網走は昔から蟹量が盛んでイバラの場所もわかってて漁場が確立されている。他にはないものだし、おいしいし、タラバくらいの大きさがある。これを市の名産にしたいなと思って目をつけました。ただ、そのままだと高くてすぐには認知されるまで時間がかかる。それなら、捨てられている殻で商品を作って、少しずつイバラの認知を広げていったらいいかな、と」

そこで思いついたのが「から酒」。オホーツクの漁師さんたちが古くから飲んでいたお酒の飲み方を真似したもの。食べ終わったカニの殻を熱燗に入れると、蟹の風味がうつってどんなに安いお酒でも極上の味わいになるという。

「うちのじいちゃんが漁師だったんですけど、そういう飲み方をしていたらしくて、父親も同じように飲んでたんです。実際にやってみたら本当においしいから、なんとか商品化してみよう、と。どうすれば殻の風味がより引き出せるか、商品として売るためにはどういう処理が必要か、ひたすら試行錯誤でした。ただ、これも父には反対されて(笑)。殻なんて父にとってはゴミなんです。ゴミをいじってる暇があったら仕事しろって言われるので、隠れて研究し続けました」

海産物特有の臭みだけを抜き、蟹の風味を残すにはどうしたらいいのか。焼いたり乾燥させたりするための温度や時間を何パターンも試していったという。塩水につけたり、冷凍乾燥や温風乾燥も試したり、炙りの工程を取り入れたり。構想から商品化までにかかった月日は2年半。

「網走市には東京農大の北海道キャンパスがあるせいか、いろんな知識を教えてくれる人がいるんです。塩がどういう性質を持っているのか、アルコールに溶け出すのはどういう成分か、いろいろと相談できたおかげも大きいです。やたらと一升瓶の空き瓶が増えていくので、父親には何度もバレてます。怒られながら続けて、やっと、です」

網走市の名産として「イバラガニ」の認知を上げる

こうして、やっとの思いでできた「から酒」だが、牛渡さんは商品として販売するより前に、別の取り組みを始めている。市内の飲食店で提供できるようにしたいと考えたのだ。

「目的はあくまでも『イバラガニのおいしさを広めること』。市の名産として売り出すためには、自社だけでは限界があります。居酒屋を一軒一軒まわって、こういうお酒の提供の仕方があるよと説明し、から酒の作り方をレクチャーしました。網走に来て初めて飲めるお酒です。お客さんに喜んでもらえるだろうし、しかもそれを手軽に作れるのは、飲食店にとってもいいことです。うちとしては、イバラの殻を納品するというスタイルです」

市の名産として定着するのか、商品化して売れるのか、牛渡水産として見込みがあるわけではなかった。だから牛渡さんは、商品開発から、飲食店への説明までを全て一人でやってきたという。今では「から酒」を提供する店は市内に30軒ほどあり、店先には「から酒」の幟がはためいている。

「道外でやる物産展などでも『から酒』を提供できる機会が増えてきています。『北海道』とひとくくりにされないように『網走』『オホーツク』の名産として、もっと売り出していきたいと思っています」

商品としても販売をスタートし、これから認知してもらえるように宣伝にも力を入れていきたいと嬉しそうに話す。成果は少しずつ、着実に出していけばいい。

牛渡さんは自己資金を活用して、自身の居酒屋をオープンさせた。牛渡水産としての仕事をこなしながら、飲食店で何ができるかも模索している最中だという。

「ここにいると、観光客の方に直接、網走のいいところを伝えられるのがいいなと感じています。なんかね、最近さらにこの土地のことが好きになってきていて。夜に散歩していて、街灯に照らされた川を見ているだけでいいなーって思ったり、空をカモメが飛び交ってるのを見るだけでもしみじみしたり。歳をとったせいですかね(笑)。海も山も近くて、おいしいものがあって、本当にいい街なんですよ。たくさんの人に知ってもらいたいと思っています」

跡継ぎとしての葛藤もあれば、父親との衝突もあり、決して順風満帆に3代目として過ごしているわけではない。卸の仕事だけに甘んじることなく、商品を生み出し、名産を作るために奔走する。支えになっているのは、自分が育った街の良さを伝えたい、消費者と近くで関わり合いたいという気持ちなのだろう。「どんな仕事も一緒だと思うんですけど、誰かに喜んでもらえるって、嬉しいことですよね」と笑う牛渡さんの頭の中には、すでに次の商品の構想が渦巻いているのだった。

Photo:相馬ミナ