万城目学や湊かなえの城崎限定本「本と温泉」という“地産地読” 【田口幹也】

万城目学に湊かなえ、tupera tuperaといった人気作家とのコラボを実現してきた書籍『本と温泉』をご存知だろうか。全国流通しておらず、城崎でしか買えないという条件付きながら、発行部数はシリーズ累計で7万部を突破。発行者は温泉旅館の若旦那たちによるNPO法人 本と温泉。本と温泉設立には田口幹也さん、さらに田口さんの古くからの友人であるブックディレクターの幅允孝さんも携わった。田口さんは元・城崎国際アートセンター館長。2011年にUターンし、地元である豊岡市の情報発信の仕事を手伝ったことが縁で、城崎国際アートセンター館長(2015年~2021年)を務め、本と温泉には立ち上げから携わってきた。現在は豊岡演劇祭のアドバイザーを務めるなど、まちおこしにさまざまな立場で関わる。個人としても自宅の一階を利用し、ポップアップショップMMMの運営を行う。そんな田口さんに、たくさんのエピソードを語ってもらった。

まちの魅力を伝えるコミュニケーション設計

田口さんは旧城崎郡日高町(現豊岡市)出身。大学進学で東京に出た後は、そのまま東京で就職。勤めた会社を3年で辞めてからは、起業しながらたくさんのプロジェクトに携わった。

「2011年に東北の大震災が起こって、豊岡に帰ってきました。最初は神鍋高原に住んでいたんですよ。それまで東京のど真ん中に住んでいたので、いっそのこと山奥の方に住もうと思って(笑)。東京と2拠点みたいな感じで生活を始めました」

若者の流出や人口減は、多くの地方都市が抱える課題。城崎も、地方ならではの課題に向き合っているまちのひとつだ。Uターンで故郷に戻ってきた田口さんが、地方に対して抱く想いがある。

「地方の人は地元を『何もないところ』とよく言ってしまいがちですが、実は『良いな』と思っているものはあるんですよね。でも、自信がなかったり、魅力が伝わってなかったり。その原因のひとつは、コミュニケーションの設計がうまくいってないからかもしれません」

「自分たちが良いと思うものがあったら、例えば、どんな媒体に載ると知ってもらえるのか、そのためにはどんな佇まいにするのがいいのか、そういったことを考えるといいかもしれません。その魅力は何で、誰に伝わればいいかを考えるといいと思います。そして、どうすれば外の人にリーチするかを考えないと」

城崎の人々が考え出したアイデアのひとつが、『本と温泉』だ。

「『本と温泉』は、城崎の共存共栄の考え方にもマッチしているんですよ。旅館の若旦那たちが作って、まちのお土産物屋や飲食店、外湯が売ってくれるという図式が、十年かけてできました。まち全体でお客さんをもてなして皆で栄えていきましょう、というのが城崎だから」

文学のまち・城崎で始まる“地産地読”

『本と温泉』は“地産地読”をコンセプトに、城崎温泉の若旦那たちが制作する地域限定本。田口さんは本と温泉のアドバイザーとして、城崎の魅力を最大限に引き出す方法を考えている。

「『本と温泉』は、城崎のまちおこしと文学のまちのリブランディングのためにスタートしました。城崎はまち全体でひとつの旅館。駅が玄関、道路が廊下、7つある外湯が大浴場、各旅館はいわゆるプライベートの居室として見立てられています。木造三階建てのまち並みは、1300年続く城崎温泉の価値なんですね」

城崎といえば、小説家の志賀直哉に縁のあるまち。ところが「志賀直哉と文学のまち」という呼び名を見直すことにしたという。

「城崎が文学のまちと言われているのは、1912年に志賀直哉が療養のために城崎を訪れたから。当時の志賀直哉はいわゆる駆け出しの小説家で、小説家としてはまだ有名ではなかった。城崎滞在を基に書いたのが『城の崎にて』。それから『暗夜行路』などを書いて、小説の神様と呼ばれるまでになった人です。そんな風にたまたま志賀直哉が滞在して、地名を冠した小説を書いたけれど、果たして城崎は本当に“文学のまち”と言えるのか」

約100年の時を経て、地域の人々は素朴な疑問に直面した。

「記念碑もあるし文芸館もあるけど、全然アップデートされていなかった。文学らしさを感じられるお土産もなければ、本屋さんが充実しているわけでもない。観光客が文学のまちを期待して来ても、お返しできることはあるのだろうか」

さらに城崎は、温泉地としての付加価値創造という課題も抱えていた。

「城崎は蟹が有名で、11月から3月は蟹のシーズン。その時期は関西の人たちがたくさん来ますが、時期が限定されてしまうし、東京の人まで届く魅力とは言えなかった。けれど文学だったら季節感は関係ない。蟹ほど強いコンテンツじゃないかもしれないけど、リーチは長いから東京にも繋がっていく可能性がある。それならばと、まちおこしとして始めたのが『本と温泉』です」

2013年の志賀直哉来訪100周年を記念し、文学のまちとしてリブランディングに取り掛かった。

「NPO法人 本と温泉を立ち上げて、みんなで議論しました。そうして決めたのは、城崎を知ってもらうんじゃなくて来てもらうことが大事だということ。城崎でしか買えない本にしようと決めました。全国流通させないから、装丁に凝ることができる。それでデザインに力を入れてフックを加えることにしたんです。ロゴを長嶋りかこさんに頼んだり、カルチャー誌等の第一線で活躍しているアートディレクターに依頼したりね」

「基本的に制作は、城崎温泉の若旦那たちが取り組んでいます。NPO法人なので大きく儲けなくてもいいんですけど、割とコストをかけて作っていて、継続するために売上は取っておく。売上が貯まってきたら、増刷したり新しく作ったりしています」

作家が筆を執りたくなるまち・城崎の魅力

温泉旅館の若旦那たちと本音で議論し、誕生したのが『本と温泉』の第一弾。これでもかとアイデアやこだわりを詰め込んだ。

「第一弾のテーマは『城の崎にて』。小説本編と注釈本の箱入り二冊組です。だけど、いつまでも志賀直哉におんぶに抱っこしてもらっているのではダメなんですよね。第二弾からは現役の作家さんとやっていこうと考えたんです」

城崎を文学のまちとしてリブランディングするためには、現代の作家にも書いてもらうことが重要なポイントだった。

「アドバイザーとして関わってくれている幅さんが雑誌を読んでいたら、万城目学さんが志賀直哉の短編『清兵衛と瓢箪』について語っていたんです。そういえば万城目さんは関西を舞台にした小説をたくさん出しているけど、兵庫県の小説は書いていない。万城目さんのファンの間で問題となっていた兵庫問題に決着をつけてもらうためにも、城崎のことについて書いてもらうのがいいのではないかと、幅さん経由で執筆のオファーを出してもらいました。

ブックディレクターの幅さん経由で万城目さんを紹介してもらい、一度城崎に来てもらうことになりました。万城目さんを、城崎の“をり鶴”という美味しい寿司屋に連れて行ったんですよ。そこでノドグロを食べた瞬間、『これは書かざるを得ないな』と思ったそうです」

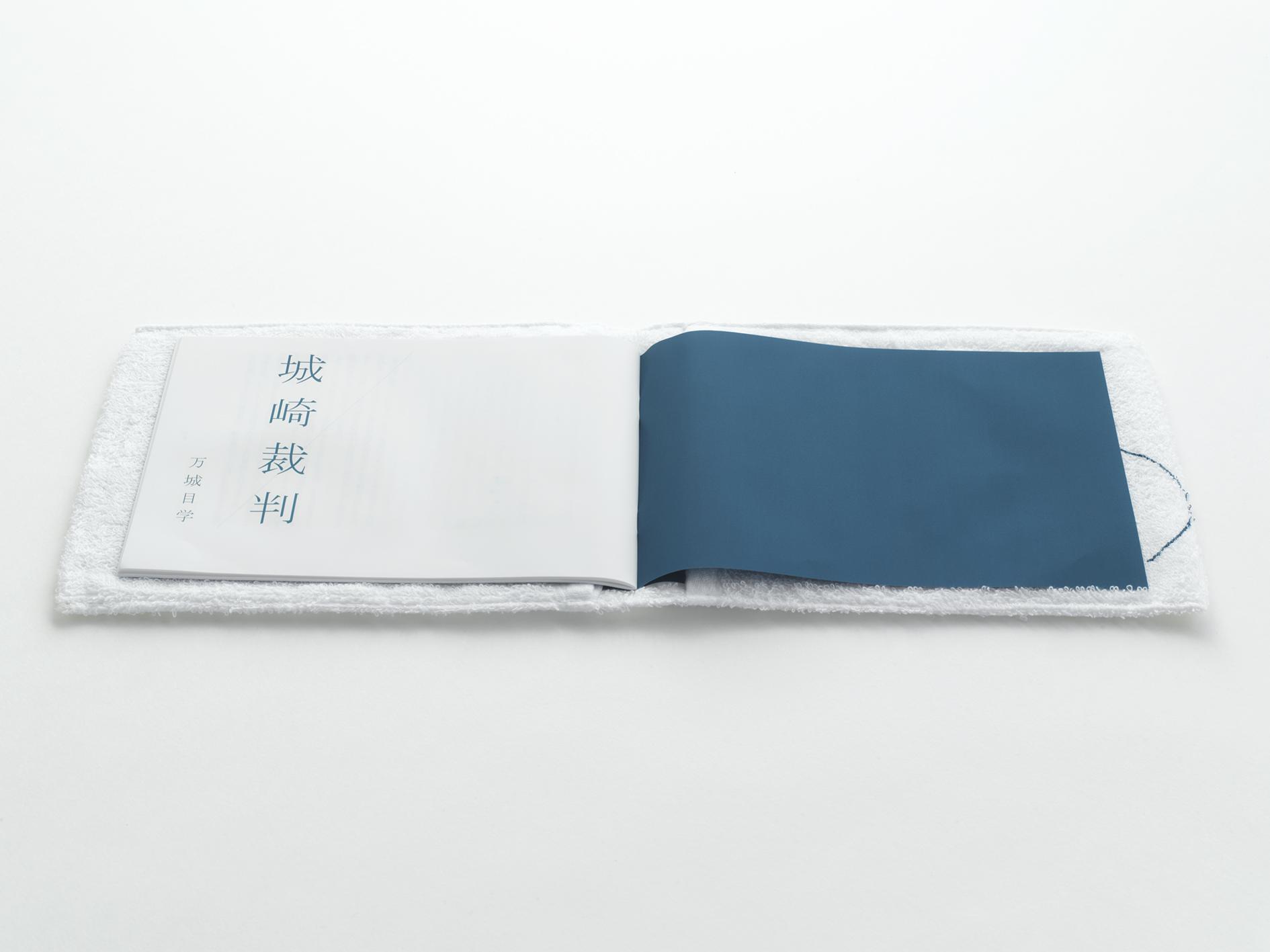

2014年に地域限定1000部で発行されたのが、万城目学氏書き下ろし『城崎裁判』を収録した第二弾。発売直後、『本と温泉』は瞬く間に話題をさらった。

「タオル地の装丁にしてもらいました。温泉地で読んだら面白いなと思えるし、お土産でもらった人は城崎に来てみたくなるでしょう。いろいろな雑誌に取り上げられて問い合わせも来ました。一か月くらいで売り切れちゃいましたね」

売れ行きは好調で、第三弾発行に取り掛かることに。

「温泉タオルの装丁が面白いということもあり、万城目さんは他の作家さんにも『本と温泉』を紹介してくれていたそうです。万城目さんは湊かなえさんとも面識があり、本と温泉の話題になったことがあるそうです。当時、湊さんは毎年、城崎に蟹を食べに来てくださっていた。ところが万城目さんが城崎を訪れたのは2回だけ。湊さんは万城目さんに『本来城崎の小説を書くべきは私だったのでは』と仰しゃられたとか(笑)」

「それを万城目さんが面白がって、本と温泉のメンバーに教えてくれたのです。これは、もう書いてもらうしかないなと、湊さんにアポを取って頼みに行ったら、執筆を承諾してくださいました。『もう私の中に城崎があるから書ける』と」

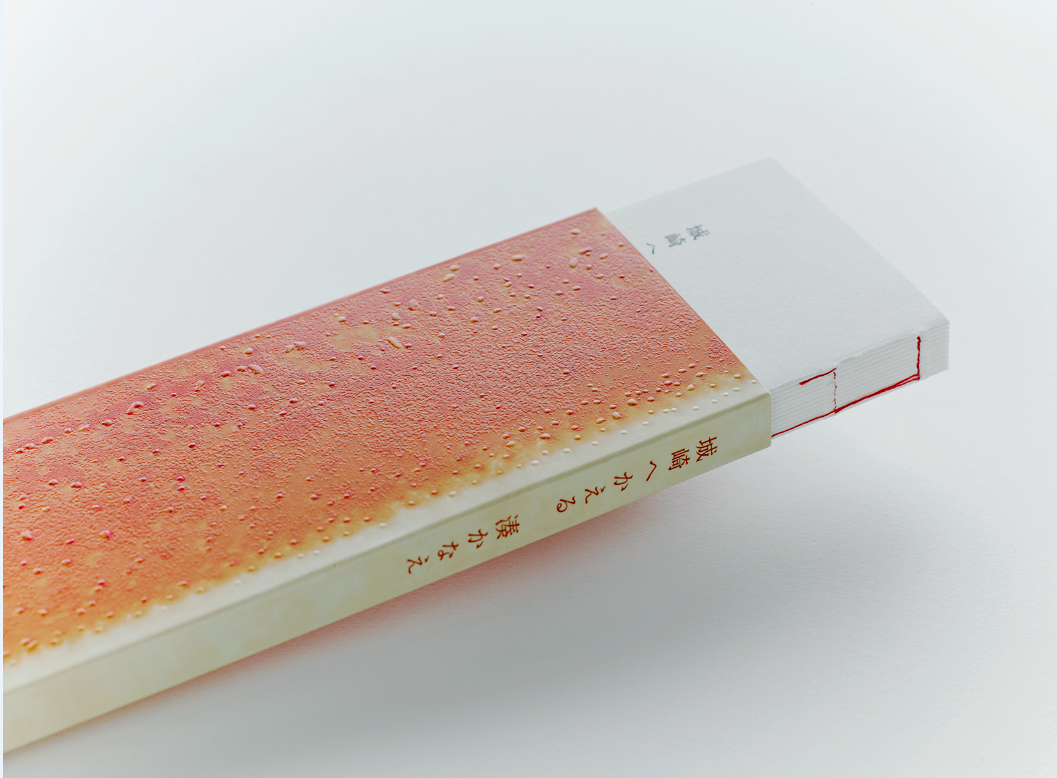

2016年、湊かなえ氏の『城崎へかえる』を収録した第三弾を発行。特殊技術で蟹の殻を再現した装丁は、城崎の蟹への愛が感じられるようなデザインだ。

「次の第四弾ですが、若旦那も子育て世代が増えてきたタイミングでした。それなら絵本を作ろうという話になったんです。tupera tupera(亀山達矢氏と中川敦子氏によるユニット)は僕も知っていたし、幅さんも仲の良い作家さん。亀山さんたちが京都に引っ越していたから、『温泉と蟹があるよ』と言って、城崎に遊びに来てもらいました」

第四弾は、2020年に発行された『城崎ユノマトペ』。ページをめくるたびに笑いが生まれる、遊び心たっぷりの描きおろし絵本だ。表紙は下駄を模したデザインで、外湯巡りが楽しい城崎らしさが現れた。

まちの変化を付加価値創造に結びつけて

2023年は『本と温泉』10周年の節目。NPO法人 本と温泉は新たなアプローチに取り組み始めた。

「志賀直哉が泊まった三木屋が、本と温泉の企画が始まったのと同じタイミングで、同世代の建築家とがっつり組んで改装をして、従来よりも広いエリアからの集客ができるようになったそうです。三木屋改築の流れに追随するようなかたちで、建築家とタッグを組む旅館が出てきました」

三木屋は志賀直哉来訪100周年に合わせ、十年かけて旅館のリニューアルを進めた。館内にブックライブラリーを置くなど、文学のまちとしての価値創造にいち早く取り組んだ。

「まちが新しい魅力をもつ流れを、一度まとめて発信してみるのもいいのではと、去年、建築と温泉というイベントを実施しました。建築家の方や施主としての宿の主人のインタビューをまとめて、『建築と温泉』という冊子を作る予定です」

「城崎温泉は海外からのお客様も急増しています。そこで、そろそろ『城の崎にて』の英語版が欲しい。『城の崎にて』の英語版はすでにあったのですが、かなり前に翻訳されたということもあり、新しく翻訳を行うことになりました。テッド・グーセンさん(カナダのヨーク大学教授/日本文学研究者)という村上春樹さんなど日本の作家さんを翻訳している方が、志賀直哉の研究もされているとのことで、お願いしました」

「ただ、志賀直哉は、そこまで海外の方の認知がないということもわかり、その世界観がわかるようなアートブックとして制作しようということになりました。最終的に新訳と写真を合わせたものにすることが決まりました。川内倫子さんの写真が『城の崎にて』の死生観に合うのではと、依頼したところ、城崎に二度足を運んで写真を撮り下ろしてくださいました」

『建築と温泉』は、2024年3月に発行予定。その手に取って読みたい人は、もちろん城崎に足を運んでみてほしい。

城崎は伝統的なのにリベラルな温泉街

田口さんが本と温泉のアドバイザーとして活動をしていた頃、豊岡市との関わりもさらに深くなっていた。

「豊岡の仕事もするようになり、2015年から城崎国際アートセンターというアーティスト・イン・レジデンスの館長になることに。これは豊岡市が文化・芸術による地方創生を目指して、戦略的に運営している施設なんです」

城崎温泉から徒歩20分程にある城崎国際アートセンターは、日本最大級の舞台芸術に特化したアーティスト・イン・レジデンス。アーティストが滞在しながら創作活動に没頭できるよう、宿泊施設も兼ね揃えている。

「文化・芸術による地方創生は、一言でいうとチャレンジできるまちを目指すことだと思っています。一度豊岡の外に出た若者が、自分が身につけた知識や技術で、新しいことにチャレンジできるようなまち。閉鎖的、保守的ではなく、失敗やチャレンジを受け入れていく開かれたまちになっていく。アートというのは、新しい価値を作り出していくものです。その現場を市民と共有できる場所、それが城崎国際アートセンターだったりします」

「城崎国際アートセンターは、初年度から海外からのアーティストも多くやってきました。ここを訪れた人たちは、アーティストの表現の場を日本の伝統的な温泉街で行っているということに、まず驚く。そしてまちに出て外湯で癒される。その温泉は、実はタトゥーフリーだったりする。そこで、またファンになってくれたりもする」

「城崎は代替わりが早くてね。40歳位で代表になる人も多い。動いて変革していくことに対しては割とポジティブ。何もしていないとまちが廃れていくことを知っているんです。城崎温泉は若いお客様が多い。それを次の世代にどう引き継いでいくかをビジネスとして考えているのだと思います。旅館の若旦那は『もはや余裕はないけど、余力はある。余力があるうちに、次に投資をしておかないと』と言っていました」

そんな城崎はコロナ禍で危機感を覚えつつ、各旅館やまちが変革を続けた結果、努力が花開こうとしている。

「城崎温泉は、ミシュランのグリーンガイド2つ星を取ったこともあり、海外からのお客様が増えてきています。2011年には1000人未満だった海外からのお客様が、コロナ前の2019年には約5万人になるなど、インバウンドの成功事例です。コロナが収束していき、2019年のときより、多くの予約がはいっている旅館があるとも聞きます」

田口さんは個人としても、まちづくりに貢献中。2019年には自宅の一階に、城崎温泉の中心地にポップアップショップ「MMM」をオープンさせた。友人や知人が城崎に滞在しながら活動できる空間として、城崎の中と外を繋げている。

生まれ故郷に戻り、まちおこしに取り組んできた十年。田口さんの目に映る豊岡は、若いパワーが蓄えられてきたようだ。

「三木屋の片岡君や泉翠の冨田君を始め、城崎の若い人たちが面白いことを始めています。本と温泉の理事長を冨田君がやっているんですが、彼はお婿さん。外から城崎に来た冨田君に理事長という立場を任せるのは、すごく良いことですよね。2021年には豊岡に芸術文化観光専門職大学ができました。学生たちと会っていると、まちが面白くなってきたなと感じますよ」

皆で一緒に伝統を守り、力を合わせて変革を起こす。課題もあるけれど、より良い未来のために動きを止めないのが城崎だ。共存共栄のまち・城崎を訪れて、人々のエネルギーを感じてみてほしい。